Googleは重複コンテンツを厳しく取り締まっており、検索順位の大幅降格やインデックス除外などのペナルティを科す可能性があります。 そのため、以下のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

- コピペ判定の具体的な基準が知りたい

- サイト内の重複コンテンツによるSEOへの影響が気になる

- 正しい引用方法とオリジナルコンテンツの作り方を学びたい

SEOにおけるコピペ記事は、サイトの信頼性を大きく損なうだけでなく、重いペナルティの対象となるリスクをはらんでいます。

本記事では、Googleペナルティの実態や重複コンテンツの判定基準、AI生成コンテンツのリスクについて詳しく解説。さらに正しい引用ルールと独自性の高い記事の書き方、無料で使えるコピペチェックツールもご紹介します。

コピペによるSEOリスクを回避し、オリジナリティあふれるコンテンツを作成するためのノウハウが満載です。ぜひ参考にしてみてください。

SEOコピペの危険性とGoogleペナルティの実態に迫る

SEOコピペの危険性とGoogleペナルティについて、以下のような重要なポイントを押さえておきましょう。

- Googleから受けるコピペ記事への3つの厳しいペナルティ

- 重複コンテンツと判定される具体的な類似度の基準値とは?

- AI生成コンテンツは「コピペ」とみなされるリスクも

- 自社サイト内の重複コンテンツが引き起こすSEO上の問題点

コピペや重複コンテンツのリスクを避けるには、オリジナリティの高い記事作成が不可欠です。また、AIツールを使用する際も適切な編集や人間の視点を加えることで、コンテンツの質を向上させましょう。サイト内の重複については、正規URLの指定などを徹底し、SEO上の問題を最小限に抑える工夫が必要です。

Googleから受けるコピペ記事への3つの厳しいペナルティ

コピペ記事に対するGoogleのペナルティは、サイト運営に深刻な影響を与える可能性があります。具体的に、以下3つのペナルティが科されることが報告されています。

| ペナルティの種類 | 影響の内容 |

|---|---|

| 検索順位の降格 | 表示順位が数十ページ後方まで下がり、実質的にユーザーの目に触れなくなる |

| インデックス除外 | 該当ページが検索結果から完全に削除され、オーガニック流入が途絶える |

| サイト全体への影響 | 深刻な違反はドメイン全体が制裁対象となり、全ページの順位が低下 |

特に注意すべきは、一度ペナルティを受けると回復までに数か月から半年以上かかる場合もあるという点です。

さらに、コピペ記事が原因でドメイン全体にペナルティが及んだ場合、無関係なページまで影響を受けてしまいます。

このようなリスクを避けるためオリジナルコンテンツの作成を心がけ、引用する場合は適切なルールに従って実施することが重要です。

重複コンテンツと判定される具体的な類似度の基準値とは?

Googleの重複コンテンツ判定において、類似度80%以上のコンテンツは要注意とされています。この数値は複数のSEO専門家の調査や実証データから導き出された一般的な目安です。

実際の類似度判定は、単純な文章の一致度だけでなく、より複雑な要素を含んでいます。

| 判定要素 | 類似度への影響 |

|---|---|

| 文章構造 | 段落構成やHTML構造の一致 |

| キーワード | 出現頻度と配置パターン |

| メタ情報 | タイトルやディスクリプションの重複 |

重要なのは、市販の類似度チェックツールで表示される数値は、あくまでも参考値だということです。Googleは独自のアルゴリズムで重複判定を行っており、その詳細な基準は公開されていません。

コンテンツの質を重視するGoogleの方針に従い、オリジナリティのある記事作成を心がけることが賢明です。他サイトの内容をそのまま引用するのではなく、独自の視点や価値を付加することで、重複コンテンツのリスクを回避できます。

AI生成コンテンツは「コピペ」とみなされるリスクも

近年普及が進むAI文章生成ツールですが、SEO対策の観点では新たなリスクとなる可能性があります。AIが生成した文章は、Googleのアルゴリズムによって「コピペコンテンツ」として判定されるケースが増えているためです。

AIツールによる文章生成には、以下のような特徴があり、これらが重複コンテンツとして検知される要因となっています。

- 同じ学習データに基づく類似表現や文章構造の反復

- 限られた語彙や定型的なフレーズの多用

- 機械的な文章展開パターンの類似性

- 自然な文章の揺らぎや個性の欠如

特に、AI文章を大量生成する場合は要注意です。同じAIツールで作成した複数の記事間で、高い類似性が検出される可能性が高くなります。

Googleは機械学習を活用して、こうしたAI生成コンテンツの特徴を学習・判定しています。そのため、AIツールを使用する際は、人間による適切な編集や独自の視点の追加が重要になってきます。

過度なAI依存を避け、オリジナリティのある価値提供を意識したコンテンツ作りを心がけましょう。

magicssで生成された文章の類似度は数%台|AIチェックも問題なし

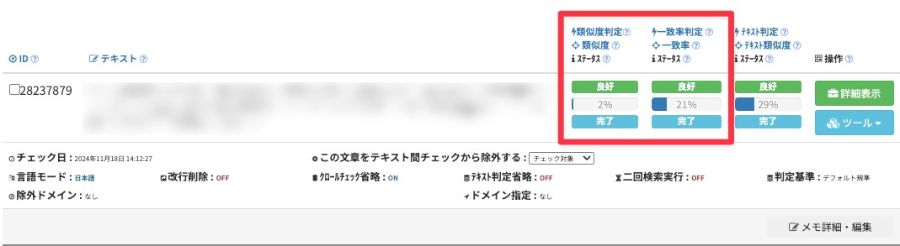

AIライティングツールmagicssで生成された文章をそのままコピペチェックツールCopyContentDetectorでチェックしたところ、類似度は2%、一致率は21%という結果となりました。

CopyContentDetectorの類似度は文章全体の構造や意味が他の文章とどれだけ似ているかを示すもの。一致率は検査対象の文章がウェブ上の他の文章とどの程度一致しているかを示す割合です。

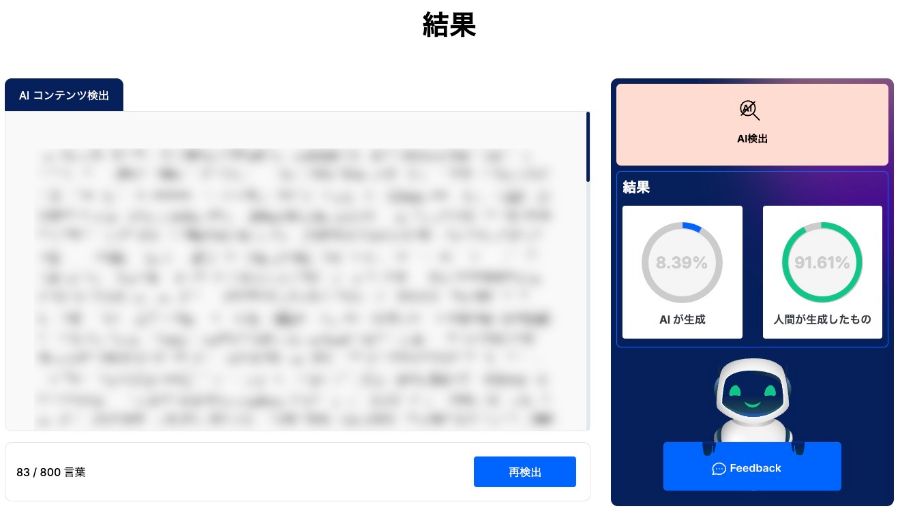

さらに、RewriteGuruが提供する「AI コンテンツ検出器」で同じ文章をチェックしたところ、90%以上が人間が生成した文章であると検出。ほぼAIで生成された文章ではないと判定されました。

この結果から、magicssで生成された文章はウェブ上に掲載されている文章のコピペではなく、独自性の高いコンテンツを提供できている、ということがわかります。

自社サイト内の重複コンテンツが引き起こすSEO上の問題点

同一ドメイン内での重複コンテンツは、一見すると大きな問題に見えないかもしれません。しかし、SEO観点では深刻な影響をもたらす可能性があります。

サイト内の重複コンテンツが発生する主な要因とその影響について、以下のポイントを確認してみましょう。

- 同一商品の情報が複数のカテゴリーページに重複して掲載される

- 印刷用ページやモバイル版など、同じ内容が異なるURLで表示される

- 下書きやプレビューページが検索エンジンにクロールされてしまう

- パラメータ付きURLによって同一コンテンツが複数生成される

これらの重複コンテンツはGoogleのクローラーに余計な負担をかけることに。重要なページの巡回頻度が低下し、最新情報の反映が遅れる原因となります。

さらに深刻な問題として、検索エンジンが同一コンテンツの中からどのURLを正規版として扱うべきか判断できなくなることも。意図しないURLが検索結果に表示されたり、ページの評価が分散して順位が低下したりする可能性があるのです。

重複コンテンツの発生を最小限に抑え、検索エンジンに正しい情報を伝えることが重要です。

正しい引用とオリジナルコンテンツ作成術を6つのステップで学ぶ

正しい引用とオリジナルコンテンツ作成術を習得するには、以下の6つのステップを押さえることが重要です。

- 著作権法に基づいた引用ルールを正しく守る

- 引用タグを使った正しい引用方法の手順を具体的に解説

- 一次情報からの引用で他サイトとの差別化を図る

- 検索意図に合致した魅力的な引用記事の作成テクニック

- コンテンツの独自性を高める実践的な記事執筆メソッド

- 長期的なSEO効果を生み出す独自コンテンツの作り方

これらを実践することで、引用の正確性を保ちつつ、読者にとって価値のある独自のコンテンツを作成できます。著作権を遵守しながら、一次情報を活用することで信頼性を向上させ、検索意図に応える記事を通じてSEO効果を最大化しましょう。

1. 著作権法に基づいた引用ルールを正しく守る

正しい引用をするためには、著作権法に基づいた引用ルールを正しく守ることが重要です。

著作権法第32条第1項は、公表された著作物を引用して利用することができるという規定です。引用が正当化されるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

- 公表された著作物であること

- 公正な慣行に合致すること

- 正当な範囲で引用されていること

また、引用の目的上正当な範囲内かどうかは、次の要素を考慮して判断します。

- 引用の必要性があるか

- 引用の量や範囲が必要な範囲内か

- 引用方法が適切か

さらに、引用を行う際は、自分の著作物(主)と、引用する著作物(従)の関係を明確にする必要があります。主となる自分の著作物が中心となり、それを補強したり説明したりするために他人の著作物を従として引用するという形を取らなければなりません。

この主従関係が明確でない場合、著作権法で認められる正当な引用とはみなされないため注意が必要です。

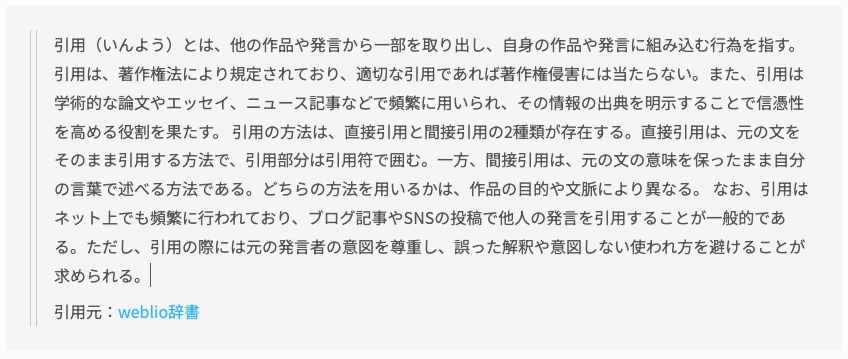

2. 引用タグを使った正しい引用方法の手順を具体的に解説

引用タグを使った正しい引用は、著作権法の遵守とSEO対策の両面で重要な意味を持ちます。引用の基本的な実装手順と注意点について、具体的に解説していきます。

HTMLでの引用には、blockquoteタグを使用します。以下が正しい引用の具体的な手順です。

- 引用する文章をblockquoteタグで囲む

- 引用元のURLやページタイトルを明記

- 引用文は原文の30%以下に抑える

- 引用文の前後に自分の解説や考察を追加

- 引用部分は他のテキストと区別できるようにスタイリング

引用文のレイアウトは、インデントや背景色の変更で視覚的に区別することをお勧めします。CSSを使用して、引用部分に薄いグレーの背景色を設定したり、左側にボーダーラインを入れたりすると効果的です。

サイトにWordPressを使用している場合は「引用」ブロックを利用して、引用元のURLを記載しましょう。

また、引用文の長さは、1記事あたり複数箇所の引用を含めても全体の30%以下に抑えることが重要です。残りの70%以上は、オリジナルコンテンツで構成する必要があります。

引用の前後には必ず自分の考察や解説を加え、なぜその引用が必要なのかを読者に明確に伝えることで、記事の独自性と価値を高めることができます。

3. 一次情報からの引用で他サイトとの差別化を図る

一次情報から直接引用することは、コンテンツの信頼性と独自性を高める効果的な方法です。

ある事柄について直接的な証拠や証言を提供する資料や情報源のこと。

他のサイトの引用をそのまま使用するのではなく、情報の発信元に直接アクセスして引用することで、より正確な情報を読者に提供できます。

一次情報として信頼できる情報源には、以下のようなものがあります。

- 企業や団体の公式サイト・プレスリリース

- 政府機関や研究機関の公式発表・統計データ

- 査読済みの学術論文や専門家による研究報告

- 業界団体による調査レポートや白書

これらの一次情報から引用する際は、複数の情報源を比較・検証することが重要です。異なる視点からの情報を収集し、独自の分析や考察を加えることで、他のサイトにない価値のあるコンテンツを作成できます。

特に新しい研究結果や統計データを引用する場合は、最新の一次情報を参照することで、古い二次・三次ソースからの引用では得られない新鮮な情報を読者に提供することができます。

新しい一次ソースを効率良く検索するコツ

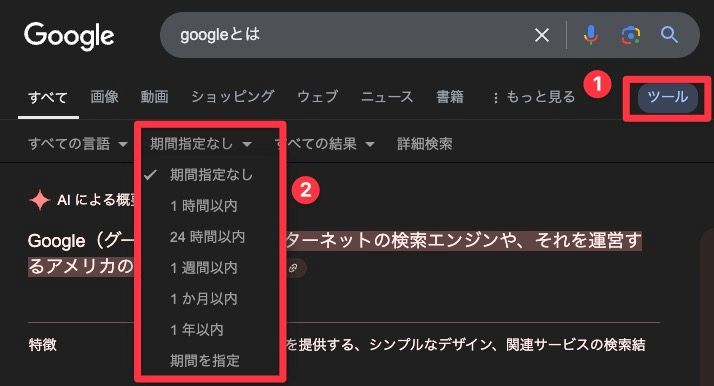

Google検索を利用して新しい一次情報を得たい場合、ツール機能を使うことで記事の公開期間を指定できます。

Google検索欄の右下のある「ツール」をクリックし、期間指定から情報を取得したい期間を選択しましょう。

また、検索キーワードの後に「filetype:pdf」をつけることで、PDF文書に限定して検索でき、調査機関などが公開しているデータを効率良く収集できます。

これら2つのコツを使って、一次情報の収集に役立ててください。

4. 検索意図に合致した魅力的な引用記事の作成テクニック

検索意図に合致した引用記事を作成するには、ユーザーが求める情報を的確に見極め、それに応える形で引用と解説を組み立てていく必要があります。

効果的な引用記事作成のポイントは、以下の3つです。

- 検索キーワードに関連する重要な引用箇所を選び、その中からユーザーの課題解決に直結する情報を優先的に抽出する

- 引用部分の前後に、専門家の見解や実例を加えることで、読者にとってより実践的な価値を持つコンテンツに仕上げる

- データや事例による分析と考察を通じて、引用元には含まれていない新たな視点や気づきを提供する

引用文をそのまま掲載するだけでは、独自性の高いコンテンツとは言えません。引用元の情報を土台としながら、自身の経験や知見に基づく具体的な活用方法を示すことで、より実用的な記事に仕上がります。

特に、業界動向や最新のトレンドに関する引用を扱う際は、その情報が読者のビジネスにどう活かせるのか、具体的なアクションプランまで踏み込んで解説することが重要です。

5. コンテンツの独自性を高める実践的な記事執筆メソッド

コンテンツの独自性を高めるためには、単なる情報の寄せ集めではなく、独自の視点と実践的な知見を組み合わせた記事作成が重要です。

独自性を生み出す3つの要素は以下の通り。

- 複数の信頼できる情報源からの知見統合

- 実務経験に基づく具体的な解決策

- データを活用した客観的な分析

まず、業界の課題や解決策を提示する際は、複数の一次情報を丁寧に調査し、その知見を独自の視点で再構築します。既存の記事にない新しい切り口を見つけることで、コンテンツの価値が高まります。

実務経験やケーススタディを織り交ぜることも効果的です。具体的な成功事例や失敗事例を紹介しながら、読者が実践できる具体的なステップを示すことで、実用性の高い記事に仕上がります。

客観的なデータや統計を用いた裏付けも重要な要素です。主張の根拠となる数値を示すことで、記事の信頼性が向上します。データの解釈には独自の考察を加え、読者にとって新たな気づきを提供しましょう。

6. 長期的なSEO効果を生み出す独自コンテンツの作り方

長期的なSEO効果を実現するには、独自の視点と価値を持つオリジナルコンテンツの作成が重要です。以下に、効果的な独自コンテンツを生み出すための具体的なアプローチをご紹介します。

| コンテンツタイプ | 独自性を生み出すポイント |

|---|---|

| データ分析型 | 業界データの独自集計と考察を加える |

| 実践ノウハウ型 | 自社実績と成功事例を体系化する |

| 課題解決型 | 専門家の知見と具体的な解決手順を提示する |

データ分析型のコンテンツでは、市場調査レポートや業界統計を独自の切り口で分析し、未公開の示唆や予測を盛り込みます。これにより、他社には見られない価値ある情報を提供できます。

実践ノウハウ型では、自社の成功事例やプロジェクト実績を詳細に分析し、具体的な手順やポイントを解説します。実務に基づく信頼性の高い情報は、読者とサーチエンジンの双方から高い評価を得られます。

課題解決型コンテンツでは、読者の具体的な悩みに焦点を当て、専門家の見解と実践的なソリューションを組み合わせます。

これらのアプローチにより、検索意図に的確に応える高品質なコンテンツを実現できます。

無料で使えるコピペチェックツール3選

無料で使えるコピペチェックツールについて、以下の3つを紹介します。

- 【CCD】4000文字まで判定可能な高性能ツール

- 【こぴらん】マルチデバイス対応の文章判定ツール

- 【剽窃チェッカー】簡単操作で盗作チェックができるツール

これらのツールを活用すれば、効率的に重複リスクを回避し、オリジナルコンテンツ作成をサポートできます。

1. 【CCD】4000文字まで判定可能な高性能ツール

CCD(CopyContentDetector)は、株式会社ニューシステムクリエイトが開発した高性能なコピペチェックツールです。アカウント登録が必要なく、無料で4000文字までの文章を判定可能。企業や教育機関での利用実績も豊富です。

類似度判定の精度が高く、キーワードの出現頻度や文章構造を詳細に分析して数値化します。判定結果は1%単位で表示され、重複箇所の特定が容易です。

複数のコンテンツを同時に比較検証できる機能も搭載しており、重複箇所は色分けでハイライト表示されます。引用元のURLも自動で表示されるため、適切な引用管理が簡単に行えます。

シンプルで直感的なインターフェースを採用しているため、初めて使用する方でも戸惑うことなく操作できます。無料ツールながら、プロフェッショナルな分析機能を備えている点が特徴です。

2. 【こぴらん】マルチデバイス対応の文章判定ツール

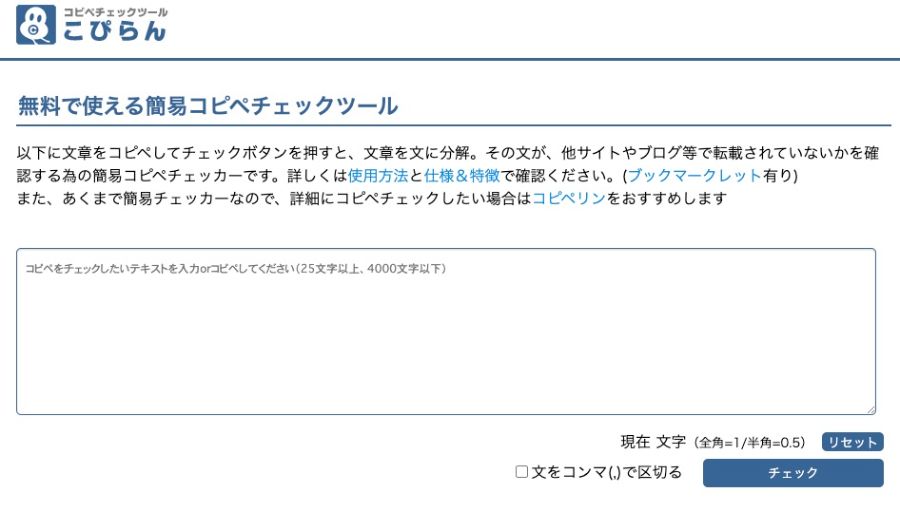

こぴらんは、レポートや論文、記事などの文章が、ネット上の文章の無断転載や著作権侵害の可能性がないかを事前にチェックできる、無料の簡易コピペチェックツールです。

入力された文章を自動で文に分割し、ネット上に類似する文章が存在するかどうかを確認。リアルタイム文字数カウント機能も搭載されており、文字数を意識しながら文章作成ができます。

パソコンやタブレット、スマホなど様々なデバイスに対応しているのも魅力。自分のWebページが他サイトでコピーされていないか調べるのにも役立ちます。

3. 【剽窃チェッカー】簡単操作で盗作チェックができるツール

RewriteGuruが提供する剽窃チェッカーは、論文やブログ記事など様々なテキストの盗作をチェックできる無料ツールです。

テキストの貼り付けやURLの入力だけで、簡単にオリジナル性を確認可能。100%の精度を謳っており、学生の課題から研究者の論文、ブロガーの記事、SEO対策まで、幅広い用途で活用できます。

さらに盗作除去ツール(オンラインリライター)との連携もできるため、盗作が見つかった際の対処もスムーズ。

コストをかけずに信頼性の高いコンテンツを作成したい方におすすめのツールです。

高精度な有料版のコピペチェックツール3選

高精度な有料版のコピペチェックツールには、以下の3つがあります。

- 【コピペリン】文節単位の分析が可能

- 【CopyMonitor】クラウド対応でOCR・縦書きにも対応

- 【コピペルナー】ChatGPT文章も判定可能

これらのツールを使えば、プロフェッショナルな重複チェックを行い、信頼性とオリジナリティの高いコンテンツ作成をサポートできます。

1. 【コピペリン】文節単位の分析が可能

| 価格 | 税込6,600円(年間契約のみ) |

| アカウント数 | 1デバイス1アカウントの登録が必要 |

| ツール提供方法 | ソフト型(Windowsのみ対応) |

コピペリンは、8年以上の実績を持つ記事作成代行サービスが開発した、高精度なコピペチェックツールです。

独自のアルゴリズムにより、文節単位でのチェックやあいまい連続一致文字のチェックを行い、完全コピーだけでなく巧妙なリライトも見逃しません。

テキスト貼り付けやファイル読み込み、除外URL設定、レポート出力など多彩な機能で、チェック作業を効率化。

さらに現在リリースされているVer.2ではユーザーの声を反映し、高速化や全文チェック機能の追加など、さらなる進化を遂げています。

2. 【CopyMonitor】クラウド対応でOCR・縦書きにも対応

| プラン | 料金(税込) | アカウント数 | 申込可能文章数 |

|---|---|---|---|

| 個人用ライセンス | 1文章あたり10,890円 | 1アカウント | 10文書から50文書まで |

| 機関向けライセンス | 要問い合わせ | 制限なし | 無制限 |

CopyMonitorは、論文やレポートの盗用問題を防ぐための類似度チェックソリューションです。

クラウドサービスのため、面倒なインストール作業は不要。場所を選ばずに手軽に利用できるのが魅力です。

他社有料製品と比べて約2倍の検出速度と精度を誇り、OCRや縦書き・句読点認識など高度な機能も備えています。

さらにCopyMonitor Bridgeを利用すれば、学内システムやLMSと連携した自動チェックも可能。大学等の教育機関で導入実績のあるCopyMonitorは、著作物のオリジナリティ確保に貢献するでしょう。

3. 【コピペルナー】ChatGPT文章も判定可能

【ビジネス版の料金】

| 料金(税込):1ユーザーあたり | 30,580円~32,780円 |

| 対応ユーザー数 | 1~100名以上 |

参考:コピペルナー|料金プラン

コピペルナーは、株式会社アンクが提供するコピペや剽窃をチェックする高性能な判定支援ソフトです。

語尾のゆらぎにも対応した高精度な日本語解析により、完全一致だけでなくあいまい一致も的確に検出。インターネット上の文章、J-Stage上の文献、ChatGPT生成文章など、幅広いソースとの比較チェックが可能です。

コピペ割合の表示、一致箇所のカラー表示、ファイル間の相関図表示など、直感的に判定結果を把握できる視覚化機能も充実。

300以上の公的機関や法人、800以上の学校に導入され、2009年の発売以来、大学や研究機関、企業など様々な業界で活用されている実績あるツールです。

まとめ

本記事では、SEO記事におけるコピペの危険性とGoogleのペナルティについて解説しました。

最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- Googleペナルティには検索順位の降格やインデックス除外などがあり、サイト全体に影響が及ぶ

- 重複コンテンツの判定基準は類似度80%以上で、文章構造やキーワード、メタ情報なども判定要素となる

- AI生成コンテンツはコピペコンテンツと判定されるリスクがあり、人間による編集や独自視点の追加が重要

- サイト内の重複コンテンツはクローラーへの負担増加や正規版URL判断の困難さなどの問題がある

- 正しい引用とオリジナルコンテンツ作成には、著作権法の遵守や引用タグの正しい使用、一次情報からの引用、検索意図に合致した記事作成、コンテンツの独自性向上などが必要

SEOにおいてコピペは大きなリスクとなります。適切な引用方法を踏まえつつ、独自の視点を加えたオリジナルコンテンツを作成することが、長期的なSEO効果につながるでしょう。

コピペチェックツールも有効活用し、質の高いコンテンツ作りを心がけましょう。