WebライターがChatGPTを活用するようになり、ライティングの効率は大幅に向上しました。

しかし、以下のような悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。

- ChatGPTを使ったWebライティングのメリット・デメリットが知りたい

- 具体的な活用方法のアイデアが欲しい

- ChatGPTへの適切な指示の出し方を学びたい

ChatGPTはWebライターの業務を効率化し案件の幅が広げられるメリットがありますが、完全に任せきりにする使い方は危険です。

今回は、ChatGPTを使ったWebライティングの具体的な活用例や、指示の出し方のコツなどを解説します。

ChatGPTを味方につけて、効率的に質の高い記事を執筆する方法を知りたい方は、本記事をぜひ最後までご覧ください。

WebライターがChatGPTを利用するメリット・デメリット

WebライターがChatGPTを活用するメリットとデメリットは次のとおり。

- 執筆時間を短縮できる

- 幅広いジャンルに対応できる

- 柔軟に指示できる

- 嘘をついたり間違えたりする可能性がある

- 良記事にするには加筆が必要

- 指示の仕方にコツがいる

それぞれのポイントについて以下で解説します。

【メリット1】執筆時間を短縮できる

WebライターがChatGPTを活用する最大のメリットは、執筆時間を大幅に短縮できることです。

ChatGPTは一瞬で文章を生成できるため、記事の下書きや構成案の作成がスピーディーになります。

納期に余裕のない案件を受けたり、複数の記事を同時に進めたりする場合には非常に便利です。

浮いた時間を使ってリサーチや編集に集中できるため、効率よく質の高い記事を仕上げられるでしょう。

【メリット2】幅広いジャンルに対応できる

ChatGPTを活用すれば、人力では難しい内容も執筆しやすくなり、幅広いジャンルに対応できます。

Webライターにとって以下のようなジャンルの執筆は大きな壁となります。

- Webライターが経験したことがない

- 専門知識が必要

- トレンド記事

こうしたジャンルでも、ChatGPTは基礎的な内容を瞬時に提供してくれます。

もちろん専門的な深掘りは必要ですが、執筆のスタート地点をサポートしてくれる点は大きな利点です。

【メリット3】柔軟に指示できる

ChatGPTは指示の仕方次第で柔軟に文章を生成してくれます。

見出しごとに内容を指定したり、語調や文体を変えたりすることも可能です。

たとえば、「初心者向けにやさしい口調で説明して」と指示すれば、指示内容を考慮した文章が生成されます。

記事を公開するメディアに応じて柔軟に調整できる点は、ChatGPTで執筆する大きなメリットの一つです。

【デメリット1】嘘をついたり間違えたりする可能性がある

ChatGPTは時折、不正確な情報や事実と異なる内容を出力することがあります。

これはAIが学習データをもとに生成しており、存在しないデータをそれらしく出力する場合もあるためです。

情報の信頼性を確保するためには、出力された文章を自分でリサーチし、確認する必要があります。

情報が出そろっていない最新情報を扱ったり、年数や金額といった数字を出力したりしたときは、とくに注意しなければなりません。

間違った情報をそのまま公開していると信用を失い悪影響を及ぼすので注意しましょう。

【デメリット2】良記事にするには加筆が必要

ChatGPTが生成した文章は一見完成度が高いように見えますが、そのまま使えることは少ないです。

AIが生成した文章は基本的な知識をもとにした内容になるため、オリジナリティや深みが欠けています。

そのため、WebライターはAIが作成した原稿に加筆修正を加えて、より魅力的な記事に仕上げる必要があります。

品質を高めず大量に記事を生成する手法もありますが、一つ一つの記事を高品質にしたほうが高いSEO効果が望めるでしょう。

【デメリット3】指示の仕方にコツがいる

ChatGPTは柔軟に文章を生成してくれる一方で、適切な結果を得るには明確な指示が欠かせません。

指示が曖昧だと、望んでいた内容とは異なる文章が生成されることもあります。

使いこなすには「どのように指示を出せばよいか」というコツを理解する必要があるでしょう。

magicssのようなSEOライティングツールを利用する方法も

ChatGPTで細かな指示を出すのが難しく感じたら、magicssなどの文章生成ツールを利用する方法をおすすめします。

magicssを利用すれば、キーワードを入力するだけでSEOを考慮した高品質な記事を効率的に作成することが可能。

ターゲット層などの分析データも閲覧できるため、生成された記事を修正する際にも役立つでしょう。

いまならリリースキャンペーンで無料試用できるので、この機会にぜひ体験してみてください。

WebライティングでChatGPTを活用する具体例

WebライティングでChatGPTを活用する具体例として、以下の方法を紹介します。

- タイトルや構成のアイデアを出してもらう

- 分からない用語について質問する

- 下書き・草案を生成してもらう

- 情報ソースの翻訳や要約をしてもらう

- 執筆した文章を校正してもらう

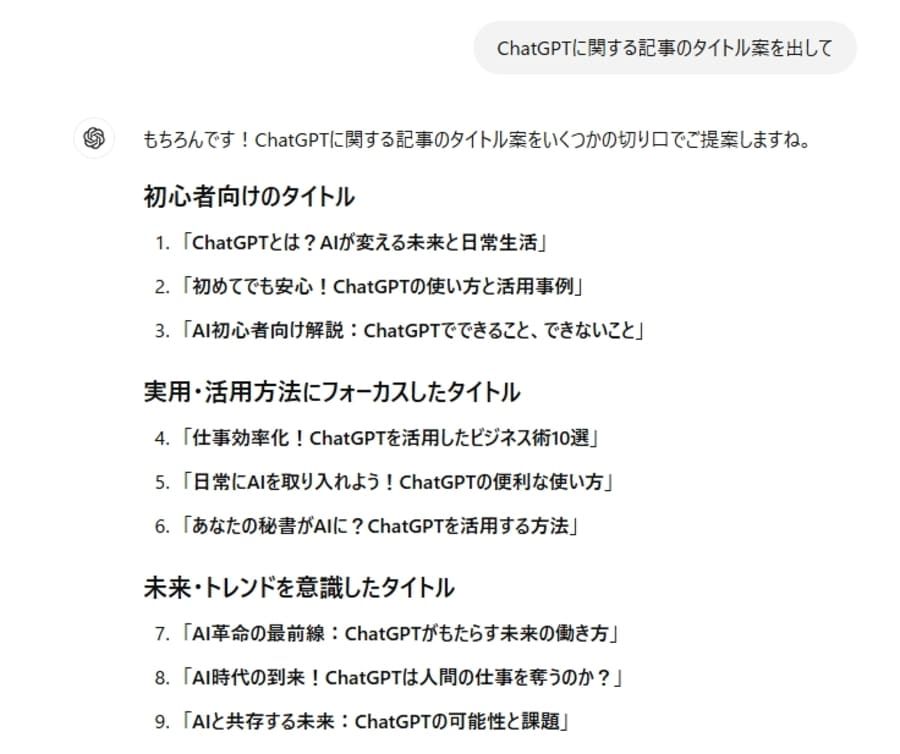

1.タイトルや構成のアイデアを出してもらう

タイトルや構成を考えるのは時間がかかる作業ですが、ChatGPTに案を出してもらうことで効率化できます。

たとえば「〇〇に関する記事のタイトル案を出して」と指示すれば、そのまま使うことも可能なタイトル案を出力してくれるでしょう。

構成についても「タイトルが〇〇の記事の見出し案を作って」と伝えることで、記事の見出しを瞬時に生成してくれます。

あくまで案なので、必要なキーワードを追加したり言葉を変えたりして品質を高めてください。

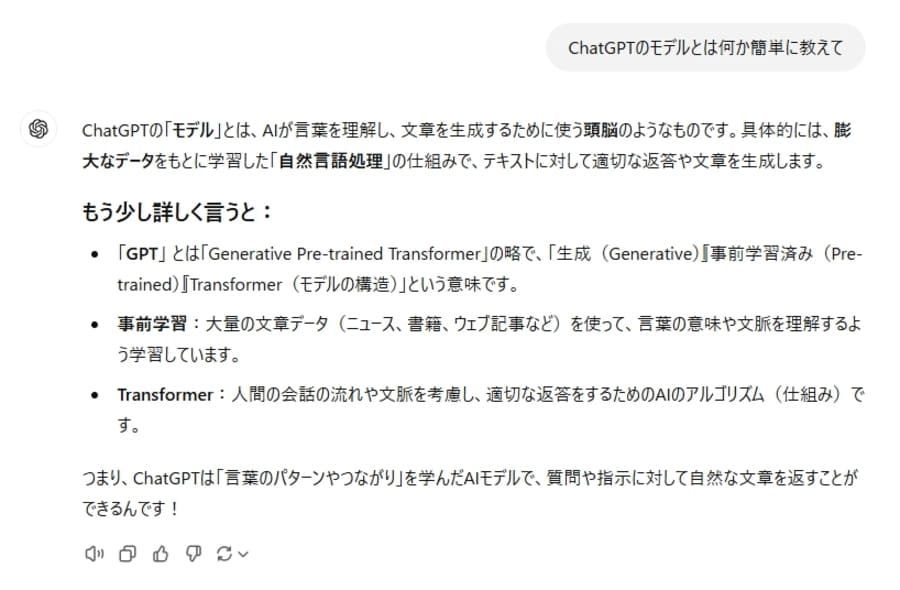

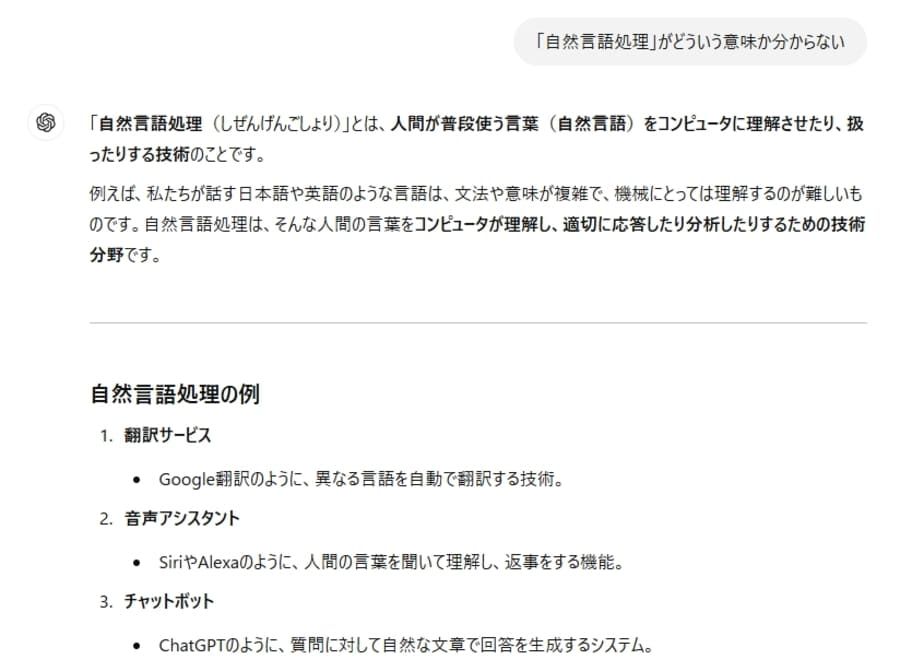

2.分からない用語について質問する

リサーチ中に分からない専門用語や難しい表現に出会ったら、ChatGPTに質問してみましょう。

「〇〇とは何か簡単に教えて」と指示すれば、初心者でも理解しやすい説明が返ってきます。

返された答えに分からない部分があれば「〇〇がどういう意味か分からない」「〇〇とは何が違うのか教えて」のように追加で質問してください。

質問をくりかえして深掘りしていくことで、記事全体の専門性を高める助けになります。

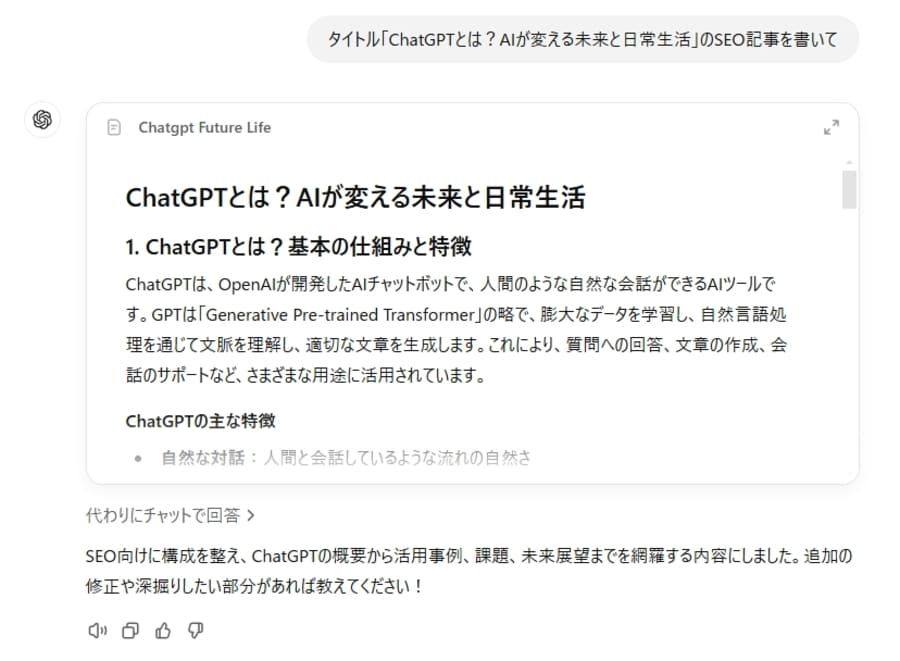

3.下書き・草案を生成してもらう

ChatGPTを使えば、記事の下書きや草案を短時間で作成できます。

例えば「〇〇のSEO記事を書いて」と指示すれば、要点を押さえた文章を生成してくれます。

AIが生成した文章をベースにして執筆することで、一から文章を書くよりも効率的に進められるでしょう。

文章を修正するだけでなく、オリジナリティを含んだ加筆も忘れずに。

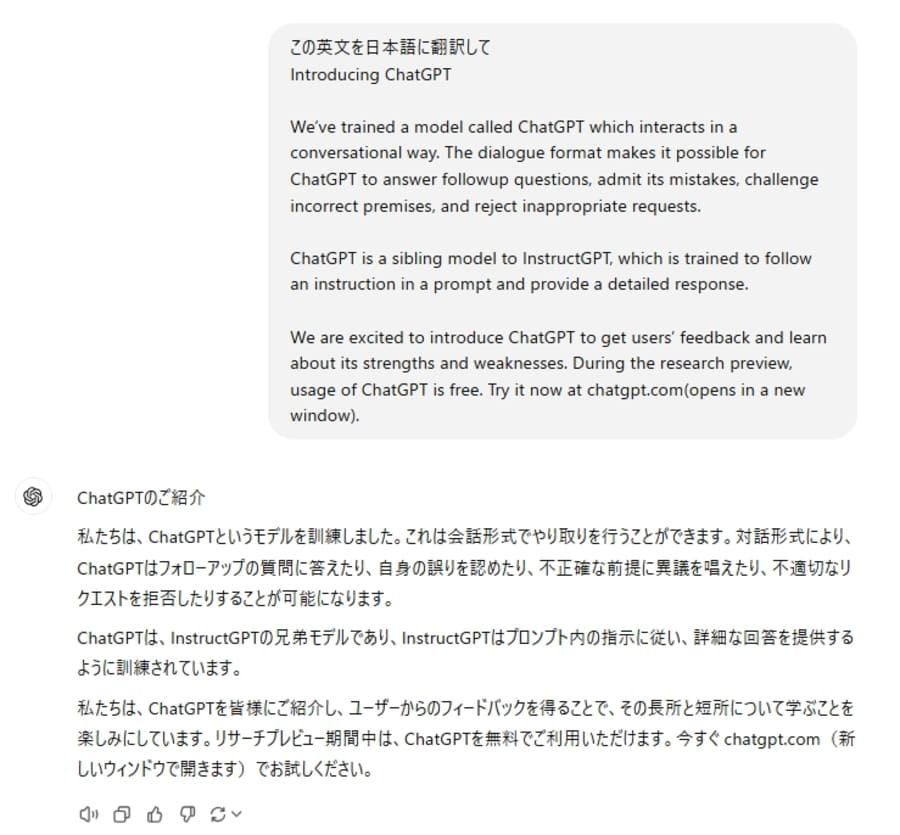

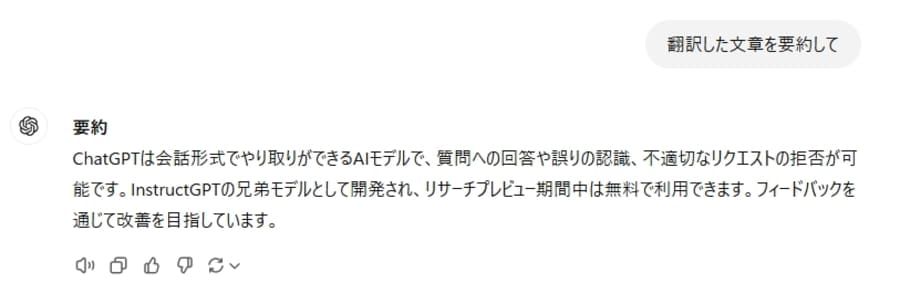

4.情報ソースの翻訳や要約をしてもらう

ChatGPTを使えば、長文や外国語の資料を分かりやすい日本語に変換できます。

「この英文を日本語に翻訳して」という簡単な指示で、手軽に翻訳作業が完了します。

「この文章を要約して」と指示すれば、要点をまとめた簡潔な文章にまとめてくれます。

これらの機能をうまく活用できるようになれば、専門性の高いジャンルでも執筆できるようになるでしょう。

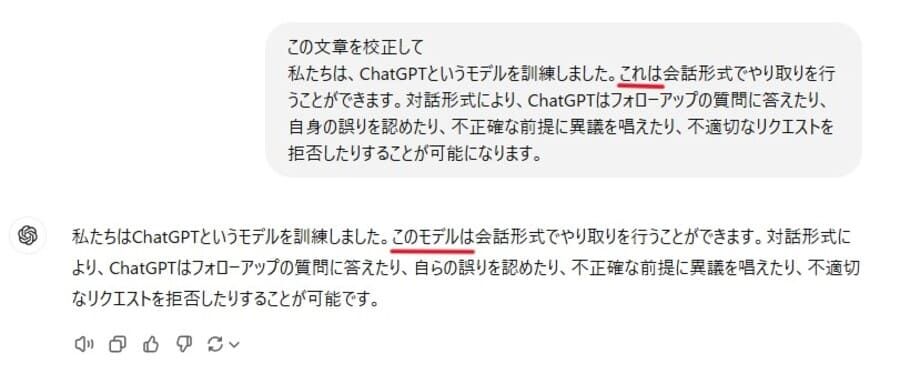

5.執筆した文章を校正してもらう

執筆後の文章の校正作業もChatGPTに任せられます。

「この文章を校正して」と指示するだけでも、文法の間違いや誤字脱字等を修正してくれます。

「ですます調になっているか確認して」のようにチェックしたい項目を具体的に指示することも可能です。

人の目では見つけづらい誤りをChatGPTの力を借りて修正し、最終的なクオリティを高めることができるでしょう。

文章の校正にはo1-Previewモデルがおすすめ

無料利用できるChatGPTモデルでも校正できますが、有料プランに加入すると利用できるモデルを利用すると精度が向上します。

とくにおすすめしたいモデルは、2024年12月にフルバージョンがリリースされたo1-Preview。

無料のモデル(GPT-4o)よりも深い思考と高精度な回答が特徴です。

事前にレギュレーションを学習させることで、読み込ませた文章の間違いをより正確に探せるでしょう。

ChatGPT Plusプランを月20ドル(約3000円)で購入すると利用できるので、無料モデルでの校正に満足できないときは試してみるとよいでしょう。

ChatGPTに指示を出すときのコツ

ChatGPTに効果的な指示を出すためのコツとして、以下5つのポイントを解説します。

- 事前に必要な情報を渡しておく

- なるべく詳細に指示する

- 見出しごとに処理する

- プロンプトのテンプレートを作成する

- GPTsを利用する

1.事前に必要な情報を渡しておく

ChatGPTに正確な文章を書いてもらうためには、必要な情報を事前に渡すことが重要です。

以下は、事前に渡しておくべき情報の例です。

| 情報 | 具体的な例 |

|---|---|

| ターゲットの読者層 | ・初心者・経験者 ・学生 ・専門家 |

| キーワード | ・ChatGPT ・Webライター ・AI活用 ・ライティング |

| 記事の目的 | ・〇〇の使い方を解説する ・〇〇の具体例を紹介する ・〇〇と〇〇の違いを比較する |

| 書き方のスタイル | ・ですます調 ・箇条書き ・わかりやすく |

とくに、ターゲットの読者層を「初心者向け」「専門家向け」のように伝えるだけでも、出力結果が大きく変わります。

執筆にかかわりそうなデータは、執筆を指示する前に渡して学習させておきましょう。

ただし、外部に公開してはいけない情報を渡すと漏えいする危険性があるため注意してください。

2.なるべく詳細に指示する

ChatGPTに指示する際は、大雑把ではなく詳細に伝えましょう。

指示が抽象的だと、ChatGPTの回答も曖昧になってしまいます。

以下の例のように、なるべく詳細な指示を出すことで、求める文章を引き出してください。

| 曖昧な指示 | ChatGPTの使い方についての記事を書いて |

|---|---|

| 詳細な指示 | AIを使ったことがないが興味のあるWebライター向けに、 ChatGPTの活用方法やメリットを紹介する記事を書いて。 文体は初心者向けで、丁寧な口調にしてほしい |

3.見出しごとに処理する

文章を生成するときは、見出し単位に小分けしたほうが良い結果になりやすいです。

すべての見出しを一括して生成しようとすると、文字数が多すぎて出力に失敗したり、指示を守らなかったりします。

少々面倒に感じるかもしれませんが「見出し(〇〇)の文章を書いて」と一つずつ指示を出して、見出しごとに出力させましょう。

このとき、書き方の規則や情報を先に伝えておくことで、文章生成の指示文が短く済みます。

4.プロンプトのテンプレートを作成する

記事を作成する一連の流れはテンプレート化しておくのがおすすめです。

とくに同じメディア媒体の記事を書き続けるのであれば、共通している部分を使いまわす機会も多いはず。

記事ごとに異なる部分(キーワードや見出し等)だけ変更すれば使える指示文を作り、コピーできるように保存しておきましょう。

複数のメディア媒体で執筆したり、書き方を変えたりしたい場合は、必要な数だけテンプレートを作成してください。

テンプレートの例

以下は、プロンプト(指示文)の書き方として有名な深津式プロンプトを用いた記述例です。

—

## 命令書:

あなたは[プロの編集者]です。

以下の制約条件と入力文をもとに[SEOを考慮した文章]を出力してください。

# 制約条件:

・キーワードは[ChatGPT]

・タイトルは[WebライターがChatGPTを活用する方法]

・ターゲット層は[Webライター]

・文字数は[300文字]程度

・文中にキーワードを含める

・文体は[初心者向け]、[ですます調]

・専門用語を避けて分かりやすく書く

# 入力文:

[※執筆に必要な情報や参考になる文章を入力]

—

変更する箇所にカッコなどの目印を付けておくと、使い回す際に時間短縮に繋がります。

制約条件を追加して、独自の使いやすいテンプレートを作成してみてください。

ちなみに、深津式プロンプトはnote株式会社のCXO深津貴之氏によって考案された記述方法で、YouTube動画などで解説されています。

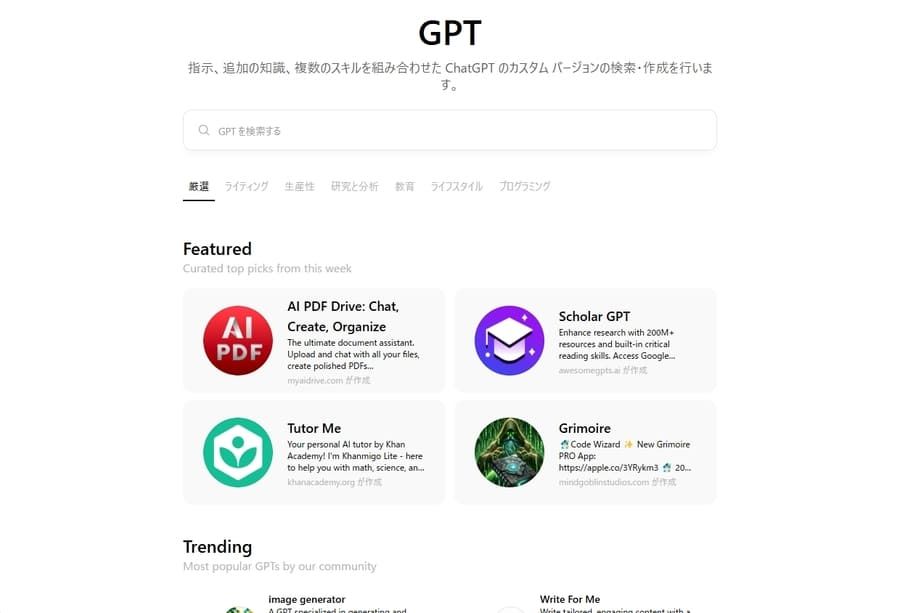

5.GPTsを利用する

ChatGPTのGPTs機能を使うことで、より効率的に執筆を進められる可能性があります。

GPTsは特定の用途で使うためにカスタマイズしたAI機能で、通常のチャットよりも短い文章で目的を達成できます。

たとえば以下のようなGPTsが公開されており、無料利用しているユーザーでも利用することが可能です。

- キーワードを入力するだけでタイトルや見出し、本文まで作成する

- キーワードやタイトルからイラストを生成する

- 入力した文章を校正する

ChatGPTのサイドバーから「GPTを探す」を選択し、利用できそうなGPTsを検索してみてください。

自作したGPTsの公開も可能

ChatGPTの有料プランに加入することで、GPTsを自作したり公開したりできるようになります。

GPTsの作成に難しい知識は必要なく、GPTsの名前や機能などを言葉で伝えるだけでOKです。

自分に合ったGPTsが見つからない場合は、自作したGPTsを利用するのもよいでしょう。

作成したGPTsを公開してチームメンバーと共有すれば、グループ全体のライティング効率を向上させることも可能です。

ChatGPTの活用方法に関するQ&A

WebライターのChatGPT活用方法に関する、よくある質問と回答を紹介します。

- ChatGPTは無料で使えますか?

- ライターがChatGPTをつかって執筆しても問題ありませんか?

- ChatGPTが返答中に止まってしまいました

- ライティング案件でChatGPTを使っても大丈夫?

- GoogleのSEO対策はできますか?

- Webライターの仕事はなくなる?

ChatGPTは無料で使えますか?

ChatGPTには無料プランと有料プランがあります。

無料プランでも基本的な機能は備わっているため、有料プランに加入しなくても十分に利用できるでしょう。

有料プランに加入すれば、高性能なモデルの使用やGPTの作成ができるようになり、使用回数の制限も緩和されます。

ChatGPTを頻繁に利用するようになったら、有料プランへの加入も検討してみてください。

ライターがChatGPTを使って執筆しても問題ありませんか?

ChatGPTを用いた執筆が問題になるかどうかは、案件を発注したクライアントによります。

AIで書いた記事を全面的に認めるクライアントもいれば、参考程度に利用するのも許さないクライアントもいます。

ChatGPTを使う前に、案件のレギュレーションを見直したり、直接クライアントに聞いたりして確認をとってください。

ただし、ChatGPTを使った執筆が認められた場合でも、生成した文章をそのまま提出するのは避けるべきです。

ChatGPTが返答中に止まってしまいました

使用量の上限に達していなくても、サーバーの負荷や通信環境によってChatGPTが途中で止まるケースがあります。

返答が止まったときは「続けて」と指示して続きを回答してもらいましょう。

「続けて」に対しても反応しない場合は、入力内容をもう一度送信するか、ページを再読み込みしてみてください。

GoogleのSEO対策はできますか?

ChatGPTはSEO対策に役立ちます。

アイデア出しや文章生成の際に「SEOを考慮して」と指示すれば、SEO記事に適した回答をしてくれるでしょう。

ただし、AIが自動生成した文章はGoogleに低品質と判断される可能性があるため、手動での加筆修正を心がけることが大切です。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

Webライターの仕事は今後なくなる?

AIの進化によりライティングの効率は向上していますが、Webライターの仕事が完全になくなる可能性は低いでしょう。

なぜなら、AIによる記事作成には限界があり、人の手が加わって初めて品質を高められるからです。

AIに寄り添った働き方ができれば、たとえWebライティングの案件が減ることがあったとしても仕事を続けられるでしょう。

これからもWebライティングを続けたいと考えている方は、生成された文章に専門性や体験といった付加価値をつけられるWebライターを目指してみてください。

まとめ

本記事では、WebライターのChatGPT活用方法について解説しました。

最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- WebライターがChatGPTを利用することで、執筆時間の短縮や幅広いジャンルへの対応が可能になる

- 不正確な情報を出力する可能性があり、人の手による修正や加筆が必要

- タイトルや構成のアイデア出し、専門用語の説明、下書きの生成などに活用できる

- 事前に必要な情報を提供したり、詳細な指示を出したりすると良い結果が出やすい

- テンプレートやGPTsを作成して活用する方法もある

適切に指示を出すコツを掴み、テンプレートやGPTsを活用すれば、ライティング作業がさらに効率化するでしょう。

ChatGPTに任せきらずアシスタントとして使いこなし、専門性や体験といった独自性を付与できるWebライターを目指してみてください。

なお、ChatGPTを活用する際は、指示内容を詳細に書いたり、指示を小分けにしたりする必要があります。

こうした工夫が手間に感じるのであれば、キーワードのみ入力して使えるライティングツールの利用も検討してみるとよいでしょう。