- CEO投資のAI軍事企業Helsingへの7億ドル投資で世界的ボイコット発生

- 豪州・米国の独立系アーティストがカタログ削除、有料会員も解約相次ぐ

- 防衛技術投資ブームの中、音楽業界の倫理的懸念が表面化

世界規模で拡大するSpotifyボイコット運動

音楽ストリーミング大手Spotifyに対する世界的なボイコット運動が急速に拡大しています。メルボルンのミュージシャンFenn Wilsonとそのバンドをはじめ、King Gizzard and the Lizard Wizard、Leah Senior、David Bridieなど、オーストラリアの著名アーティストたちが相次いでSpotifyからカタログを削除しています[1]。

この動きは米国にも波及し、インディーロックバンドのDeerhoof、Xiu Xiu、Hotline TNTなどが同様にプラットフォームからの撤退を発表しました[1]。さらに注目すべきは、シアトルだけで30人以上のアーティストがSpotifyを離れる誓約書に署名するなど、地域を超えた組織的な抗議活動に発展していることです[5]。

ボイコットはアーティストだけでなく、有料会員ユーザーにも広がっています。多くのプレミアム会員が、自分たちの月額料金が武器会社の資金調達に使われることへの倫理的懸念から、サブスクリプションをキャンセルしています[1]。

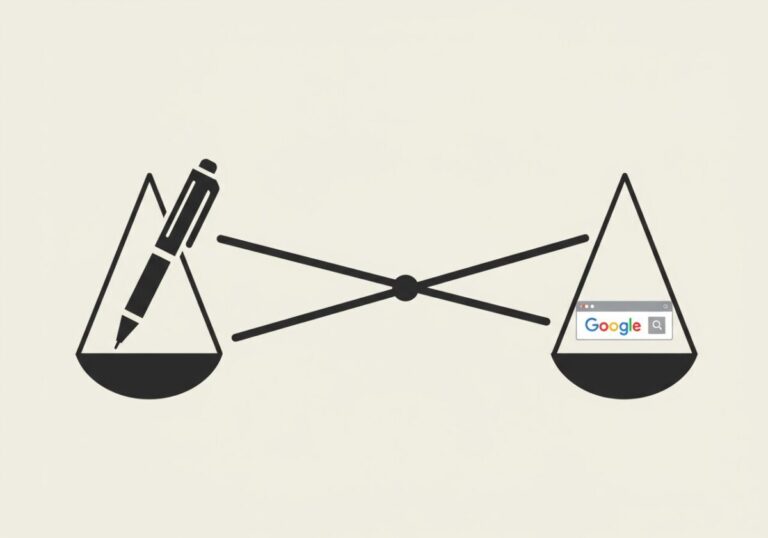

このボイコット運動は、単なる企業批判を超えた現代的な問題を浮き彫りにしています。音楽というクリエイティブな表現手段を提供するプラットフォームの経営陣が、戦争技術に投資することの矛盾は、まさに「平和の歌を歌いながら剣を作る」ような状況です。アーティストたちの行動は、自分たちの作品が間接的に軍事技術の発展に貢献することへの強い拒絶反応と言えるでしょう。特に独立系アーティストにとって、Spotifyからの収益は重要な収入源であるにも関わらず、倫理的信念を優先してプラットフォームを離れる決断は、その深刻さを物語っています。

7億ドル規模のAI軍事技術投資の実態

ボイコットの発端となったのは、SpotifyのCEOダニエル・エク氏が自身のベンチャーキャピタル会社Prima Materiaを通じて、ドイツの軍事技術スタートアップHelsingに7億ドルの投資を主導したことです[2]。2021年に設立されたHelsingは、戦場でのドローン監視、サイバーセキュリティツール、航空機、潜水艦などのAIベース戦争システムを開発しています[2]。

この投資は、世界的な防衛技術投資ブームの一環として位置づけられます。2025年には防衛技術分野への世界のベンチャーキャピタル投資が70億ドルに達し、これは2022年の4倍の水準となっています[4]。ロシアのウクライナ侵攻を受けて世界の軍事支出が9.4%増加し、冷戦終結以来最速の伸びを記録したことが、この投資ブームを後押ししています[4]。

Helsingは、従来の大手防衛請負業者に挑戦するAIソフトウェア定義型防衛イノベーションのリーダーとして、アメリカのAndurilと並んで注目を集めています[4]。

エク氏の投資判断を理解するには、現代の戦争の性質変化を考慮する必要があります。今日の軍事技術は、従来の「鉄と火薬」から「データとアルゴリズム」へと大きく転換しています。Helsingのような企業は、まさにこの新時代の戦争における「知能」を提供する存在です。しかし、音楽という人類の感情と創造性を扱うプラットフォームの経営者が、人工知能による殺傷システムの開発に投資することは、多くの人にとって受け入れがたい矛盾として映ります。これは、テクノロジー企業の経営陣が直面する現代的なジレンマ—利益追求と社会的責任のバランス—を象徴的に表している事例と言えるでしょう。

音楽業界におけるAI技術への複合的懸念

今回のボイコットは、軍事技術投資だけでなく、Spotify上でのAI生成音楽への対応に対する批判も含んでいます。同プラットフォームでは、The Velvet Sundownのような架空のバンドが数百万回のストリーミングを獲得しているにも関わらず、SpotifyはAI生成音楽にラベルを付けることに消極的な姿勢を示しています[3]。

興味深いことに、このボイコット騒動の最中に、Spotifyは50カ国のプレミアム会員向けに、最大24ビット/44.1kHzのFLAC品質でのロスレス音声ストリーミング機能を発表しました[3]。この機能は、最近の10%の料金値上げによる影響を和らげる狙いがあるとされています[3]。

音楽評論家のAnthony Fantanoをはじめとする業界関係者は、Spotifyが軍事技術ではなく、アーティストを支援する平和的な事業に投資すべきだと主張しています[2]。

この状況は、音楽業界におけるAI技術の二面性を浮き彫りにしています。一方では、ロスレス音質のような技術革新がリスナー体験を向上させる一方で、他方では軍事利用やクリエイター権利の侵害といった懸念が生まれています。これは「技術は中立だが、その使用目的は中立ではない」という古典的な議論の現代版です。Spotifyのような巨大プラットフォームは、単なる音楽配信サービスを超えて、文化的価値観の形成者としての役割を担っているため、その投資判断が持つ社会的影響は計り知れません。アーティストたちの抗議は、テクノロジー企業に対して「あなたたちの選択が世界をどう変えるのか、責任を持って考えてほしい」というメッセージとして受け取ることができるでしょう。

まとめ

SpotifyのCEOによる軍事AI技術への大規模投資は、音楽業界における倫理的議論の新たな局面を開きました。世界各地のアーティストとユーザーによるボイコット運動は、単なる企業批判を超えて、テクノロジー企業の社会的責任について根本的な問いを投げかけています。防衛技術投資ブームという大きな流れの中で、音楽プラットフォームの経営判断が持つ文化的・倫理的影響の大きさが改めて浮き彫りになった事例として、今後の業界動向を注視する必要があります。

参考文献

- [1] Artists and users boycotting Spotify over AI use and CEO’s military tech

- [2] Spotify faces global boycott over CEO shocking investments

- [3] Spotify rolls out lossless streaming for all Premium subscribers

- [4] Battle to become the global leader in defence tech gets heated

- [5] SPOT News Today | Why did Spotify Technology stock go…

*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。