- AI技術を活用した悲嘆支援サービスが急速に普及している

- 故人の声や記憶を再現し、遺族の心理的ケアを提供

- 新しい追悼文化の形成と倫理的課題への議論が必要

AI技術による革新的な悲嘆支援の登場

人工知能技術の進歩により、従来の悲嘆支援に革命的な変化が起きています。最新のAIサービスでは、故人の音声パターンや会話スタイルを学習し、まるでその人がそこにいるかのような対話体験を提供することが可能になりました。これらのサービスは、遺族が愛する人を失った悲しみと向き合う新しい方法を提示しています。

特に注目されているのは、故人のデジタル記録から個性や話し方を再現する技術です。SNSの投稿、メッセージ履歴、音声記録などを分析し、その人らしい応答を生成することで、遺族との継続的な「対話」を実現しています。この技術は、従来のカウンセリングや支援グループとは全く異なるアプローチで、個人化された悲嘆ケアを提供します。

この技術の登場は、まさに「デジタル時代の新しい弔い方」と言えるでしょう。従来、私たちは写真や遺品を通じて故人を偲んできましたが、AIは「会話」という最も人間らしいコミュニケーション手段を復活させました。これは単なる技術革新を超えて、人間の死生観や記憶の在り方そのものを変える可能性を秘めています。ただし、この技術が提供する「慰め」が、健全な悲嘆プロセスを妨げる可能性についても慎重に検討する必要があります。

医療現場での活用と心理的効果

医療機関や心理カウンセリング分野では、AI悲嘆支援ツールの導入が進んでいます。専門家によると、これらのサービスは特に急性悲嘆反応を示す患者に対して、段階的な受容プロセスを支援する効果があるとされています。従来の治療法と組み合わせることで、より包括的なケアが可能になっています。

臨床現場では、患者が故人との「対話」を通じて未解決の感情や後悔を表現し、心理的な整理を行うケースが報告されています。AIが提供する応答は、患者の心理状態に応じて調整され、専門的な悲嘆カウンセリングの原則に基づいて設計されています。これにより、24時間いつでもアクセス可能な支援システムが構築されています。

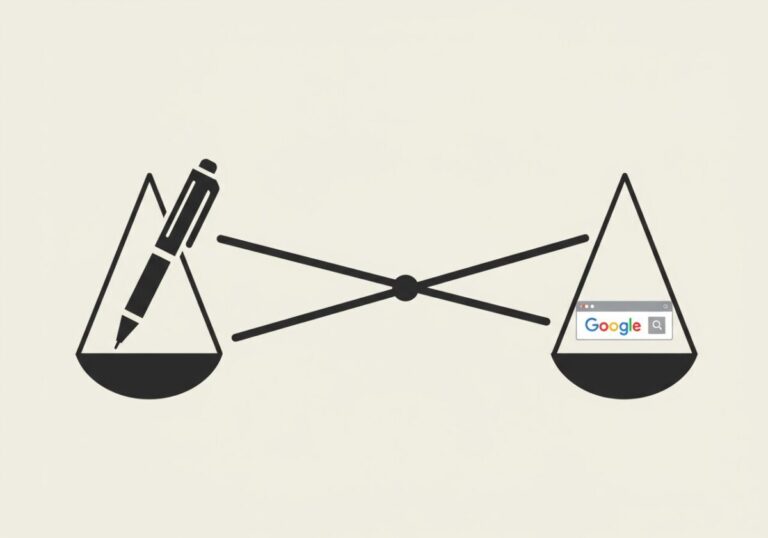

医療現場でのAI活用は、人手不足が深刻な心理ケア分野において画期的な解決策となる可能性があります。しかし、ここで重要なのは「AIが人間の専門家を代替するのではなく、補完する」という視点です。AIは確かに24時間対応可能で一貫したサポートを提供できますが、人間の複雑な感情や個別の状況に対する深い理解は、やはり人間の専門家にしかできません。最適なケアは、AIの利便性と人間の洞察力を組み合わせた「ハイブリッド型支援」にあると考えられます。

新たな追悼文化の形成と社会的影響

AI悲嘆支援サービスの普及は、従来の追悼文化に大きな変化をもたらしています。デジタルネイティブ世代を中心に、オンライン上での故人との継続的な関係性を維持する新しい追悼スタイルが生まれています。これは、死を「終わり」ではなく「関係性の変化」として捉える文化的シフトを示しています。

また、家族間での悲嘆体験の共有方法も変化しています。複数の家族メンバーが同じAIシステムを通じて故人と「対話」することで、共通の記憶や感情を分かち合う新しい形のコミュニケーションが生まれています。これにより、地理的に離れた家族でも、故人を中心とした絆を維持することが可能になっています。

この文化的変化は、人類の死生観における大きな転換点かもしれません。従来、「死者は過去の存在」として記憶の中に留めておくものでしたが、AI技術により「死者との現在進行形の関係」が可能になりました。これは仏教の「供養」や西洋の「追悼」とは異なる、全く新しい概念です。しかし、この変化が社会全体の死に対する理解や受容にどのような長期的影響を与えるかは、まだ未知数です。特に子どもたちが成長する過程で、この技術がどのように死の概念形成に影響するかは、慎重な観察と研究が必要でしょう。

倫理的課題と今後の展望

AI悲嘆支援サービスの拡大に伴い、様々な倫理的課題も浮上しています。故人の同意なしにデジタル人格を作成することの是非、遺族間での利用権限の問題、そして健全な悲嘆プロセスへの潜在的な干渉などが主要な懸念事項として挙げられています。専門家は、これらの技術の利用には適切なガイドラインと規制が必要だと指摘しています。

今後の展望として、AI技術のさらなる高度化により、より自然で個人化された対話体験が可能になると予想されています。同時に、心理学や精神医学の専門知識を統合した、より治療効果の高いシステムの開発も進められています。これらの進歩により、悲嘆支援の質と accessibility が大幅に向上することが期待されています。

倫理的課題への対応は、この技術の健全な発展にとって不可欠です。特に重要なのは「故人の尊厳」と「遺族の自律性」のバランスです。故人が生前に明確な意思表示をしていない場合、その人格をAIで再現することは適切なのでしょうか。また、一部の遺族がAI技術に依存しすぎて、現実との健全な関係を築けなくなるリスクも考慮すべきです。今後は、技術開発者、医療専門家、倫理学者、そして当事者である遺族が協力して、この新しい技術が人間の尊厳と幸福に真に貢献できるような枠組みを構築していく必要があります。

参考文献

- [1] We’re All Going to Die Thanks to AI

- [2] Behavioral Health Department

- [3] Farm Policy and AI Friends

- [4] South Florida Hospital News

*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。