- ノーベル賞受賞者ヒントン氏がAI技術による社会格差拡大を警告

- AI企業経営者は富を蓄積する一方で一般労働者の失業リスクが増大

- 政府による規制と再分配政策の必要性を専門家が指摘

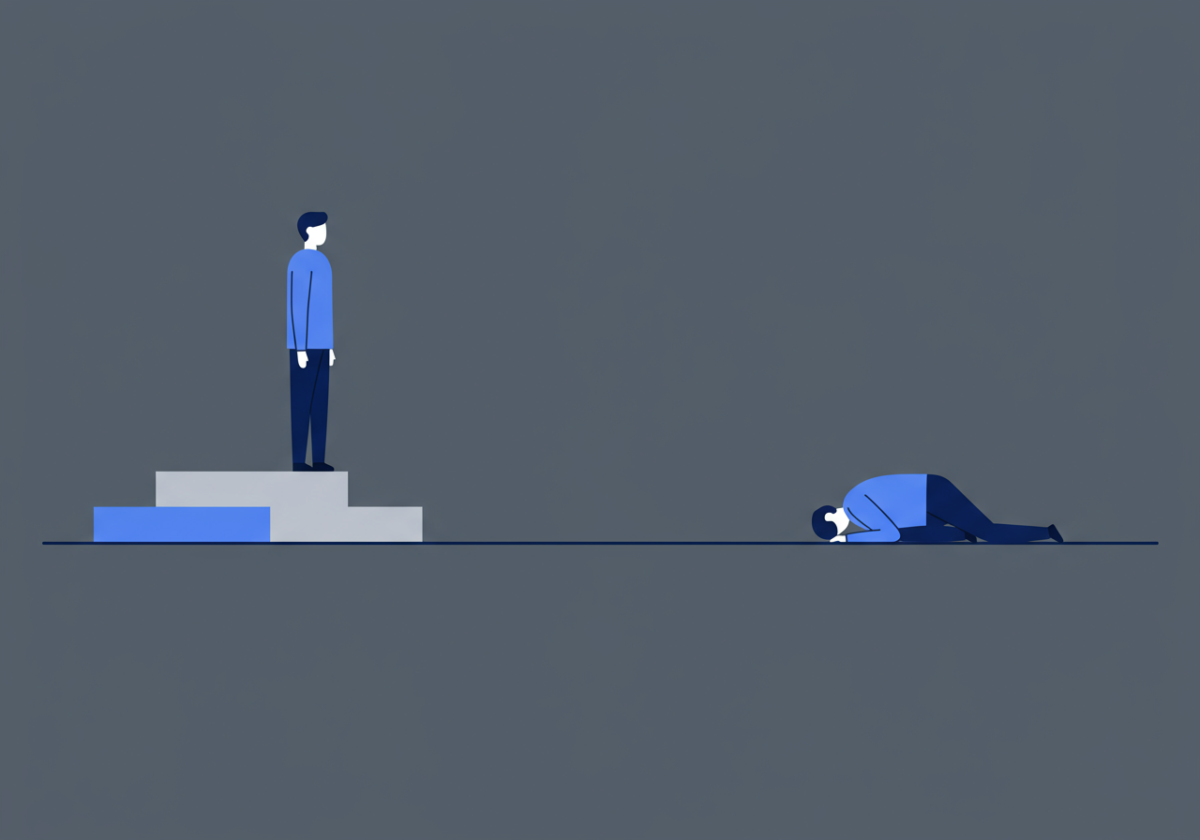

AI技術革新がもたらす社会格差の拡大

人工知能分野の先駆者として知られ、2024年にノーベル物理学賞を受賞したジェフリー・ヒントン氏が、AI技術の急速な発展による社会格差の拡大について深刻な懸念を表明しています。同氏は特に、イーロン・マスク氏のような技術企業の経営者が莫大な富を蓄積する一方で、多くの一般労働者が失業の危機に直面する可能性を指摘しました。

ヒントン氏の警告は、AI技術の恩恵が社会全体に平等に分配されるのではなく、技術を所有し制御する少数の企業や個人に集中する傾向を浮き彫りにしています。この現象は既に様々な産業で観察されており、自動化技術の導入により製造業や物流業界で雇用の減少が報告されています。

この状況は、産業革命時代の「機械打ちこわし運動」を彷彿とさせますが、現代のAI革命はより広範囲かつ急速に進行している点で異なります。過去の技術革新では新たな雇用機会も創出されましたが、AIの場合は知的労働まで代替する可能性があり、従来の「創造的破壊」の枠組みでは対応できない深刻な社会問題となる可能性があります。特に注目すべきは、AIの開発と運用には莫大な資本と技術的専門知識が必要であり、参入障壁が極めて高いことです。

テクノロジー企業経営者の富の集中メカニズム

AI技術の発展により、テスラやスペースXを率いるイーロン・マスク氏をはじめとする技術企業の経営者たちの資産価値が急激に増加しています。これらの企業は、AI技術を活用した自動運転システム、製造プロセスの最適化、データ分析サービスなどを通じて、従来よりも少ない人員でより大きな価値を創出することが可能になっています。

この現象の背景には、AI技術の「スケーラビリティ」という特性があります。一度開発されたAIシステムは、追加的なコストをほとんどかけることなく大規模に展開できるため、限界費用がほぼゼロに近づきます。結果として、技術を所有する企業は指数関数的な利益成長を実現できる一方、従来の労働集約的な産業は競争力を失っていく構造が生まれています。

この状況は、経済学でいう「ウィナー・テイク・オール」現象の極端な例と言えるでしょう。まるで巨大なピラミッドの頂点に少数の技術企業が君臨し、その下で多くの労働者が雇用不安に直面するという構図です。特に懸念されるのは、AI技術の恩恵を受けるのが主に高度な技術的知識を持つエンジニアや経営者に限定され、一般的なスキルを持つ労働者との間で「デジタル・デバイド」が拡大していることです。この格差は単なる所得格差を超えて、社会参加の機会そのものの格差につながる可能性があります。

労働市場への深刻な影響と失業リスク

AI技術の普及により、従来人間が担っていた多くの職種が自動化の対象となっています。特に影響を受けやすいのは、データ入力、顧客サービス、基本的な分析業務、運転業務などの定型的な作業です。国際労働機関(ILO)の報告によると、今後10年間でこれらの職種の約40%がAIによって代替される可能性があるとされています。

さらに深刻なのは、AI技術の進歩により、これまで「創造性が必要」とされてきた職種にも自動化の波が押し寄せていることです。文章作成、デザイン、プログラミング、さらには法務や医療診断の一部まで、AIが人間と同等またはそれ以上の成果を出せるようになっています。これにより、高等教育を受けた専門職の労働者も失業のリスクに直面する新たな局面を迎えています。

この状況は、まさに「雇用の空洞化」現象の現代版と言えます。過去の産業革命では、機械化により失われた雇用の代わりに新たなサービス業や知識労働の機会が創出されましたが、AI革命では知識労働そのものが自動化の対象となっているため、従来の「雇用の移転」モデルが機能しない可能性があります。特に中間層の職種が最も大きな影響を受けると予想され、社会全体の所得分布が「砂時計型」に変化する懸念があります。つまり、高度な技術を扱える少数のエリート層と、AIでは代替困難な対人サービス業に従事する低賃金労働者層に二極化する可能性があるのです。

政策対応と社会保障制度の再構築の必要性

ヒントン氏をはじめとする専門家たちは、AI技術による社会格差の拡大を防ぐためには、政府による積極的な政策介入が不可欠であると主張しています。具体的な提案には、AI企業に対する適切な課税制度の導入、技術の恩恵を社会全体で共有するための再分配メカニズムの構築、そして失業者に対する包括的な職業訓練プログラムの提供などが含まれています。

また、一部の経済学者や政策立案者は、「ユニバーサル・ベーシック・インカム(UBI)」の導入を検討すべきだと提案しています。これは、AI技術により生産性が向上した社会において、その恩恵を全市民に分配する仕組みとして注目されています。フィンランドやケニアなどでは既に実証実験が行われており、その効果と課題が検証されています。

この問題への対応は、まさに現代社会が直面する「技術と社会の調和」という根本的な課題を象徴しています。AI技術そのものは中立的なツールですが、その利用方法と分配メカニズムによって、社会にとって福音にも災いにもなり得ます。重要なのは、技術の発展を阻害することなく、その恩恵を社会全体で共有できる仕組みを構築することです。これには、教育制度の抜本的な改革、労働法の見直し、税制の現代化など、社会システム全体の再設計が必要となるでしょう。ヒントン氏の警告は、私たちがこの重要な転換点において、技術的な進歩と社会的な公正性のバランスを真剣に考える必要があることを示しています。

参考文献

*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。