- GoogleがAI要約機能によりオープンウェブの急速な衰退を法廷で認める

- パブリッシャーのトラフィック20-89%減少、収益モデル根本的変化

- AI導入でも直接的収益向上は9%のみ、業界全体で対応策模索中

Googleが法廷で認めた「オープンウェブ衰退」の衝撃

検索市場の90%以上を支配するGoogleが、連邦裁判所への提出書類で「オープンウェブは既に急速に衰退している」と認めたことが業界に衝撃を与えています[1]。この発言は、同社の広告技術独占裁判において、事業分割が衰退を加速させると主張する文脈で行われました。これまで数ヶ月間、スンダー・ピチャイCEOをはじめとするGoogle幹部は「ウェブは繁栄している」と公言してきただけに、この法廷での証言は明らかな矛盾を露呈しています。

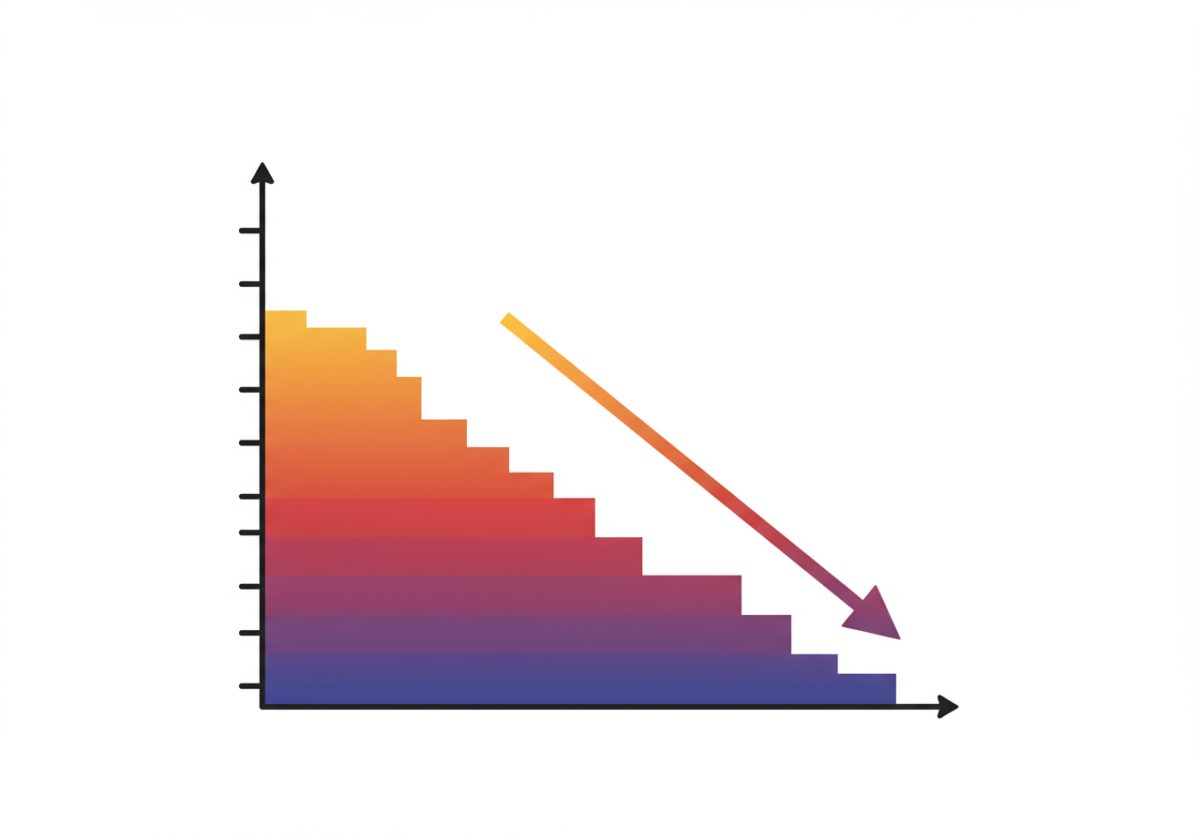

AI Overviewsと呼ばれるAI要約機能の導入により、パブリッシャーは深刻な影響を受けています。Daily Mailは同機能によりクリックスルートラフィックが89%減少したと報告しており[2]、業界全体でも15-25%のオーガニックトラフィック減少が確認されています。これらの数字は、AI要約機能がパブリッシャーの収益基盤を根本的に脅かしていることを示しています。

この状況は、まるで高速道路の料金所が突然無料の迂回路を作ったようなものです。利用者は便利な迂回路(AI要約)を使うようになり、従来の料金所(パブリッシャーサイト)を通る車は激減します。Googleの法廷での発言は、この迂回路建設の責任者が「実は交通量は減っていました」と認めたに等しく、パブリッシャーにとっては裏切りとも言える状況です。特に注目すべきは、Googleが公的には「ウェブ繁栄」を謳いながら、法廷では真逆の現実を認めている点で、これは企業の二重基準を如実に表しています。

ユーザー行動の劇的変化とクリック率の激減

AI要約機能の導入により、ユーザーの検索行動が根本的に変化しています。調査によると、AI要約が表示される場合、従来の検索結果をクリックするユーザーは8%に留まり、要約がない場合の15%から大幅に減少しています[3]。さらに深刻なのは、消費者の80%が検索の40%において「ゼロクリック結果」に依存している現実です。これは検索結果ページで情報を得て、実際のサイトを訪問しない行動パターンを指します。

この変化により、従来のマーケティングファネルが崩壊しつつあります。Googleが最終目的地となり、パブリッシャーのコンテンツは画面下部に押しやられるか、完全に視界から消えてしまう状況が常態化しています。2026年にはAppleがAI搭載のSiriにWorld Knowledge Answers機能を導入予定で[3]、この傾向はさらに加速すると予想されます。

これは図書館の司書が、来館者に本を貸し出す代わりに、本の内容を口頭で要約して伝えるようになった状況に似ています。利用者は便利ですが、本の著者や出版社には何の利益ももたらしません。特に深刻なのは、この「司書」が圧倒的な市場支配力を持っていることです。パブリッシャーは、Googleとの取引を受け入れるか、検索での可視性を完全に失うかの二択を迫られており、これは健全な競争環境とは程遠い状況です。Apple参入により競争が激化すれば、パブリッシャーの交渉力はさらに弱くなる可能性があります。

パブリッシャーのAI活用と収益化の現実

WAN-IFRAの最新調査によると、100以上のメディア企業のリーダーを対象とした調査で、75%がAIによる効率向上を報告している一方、直接的な収益向上を実現できているのはわずか9%に留まっています[4]。AIの最大の効果は舞台裏での業務効率化にあり、64%がコンテンツ制作の改善、55%が公開時間の短縮を実現しています。しかし、これらの効率化が収益に直結していないのが現実です。

一部の成功事例も存在します。Schibstedは75%の購読売上増加を達成していますが、多くのパブリッシャーは収益成長よりもコスト削減に焦点を当てざるを得ない状況です。この現象は、AI技術の導入コストと学習曲線を考慮すると、多くのパブリッシャーにとって投資対効果の疑問を提起しています。

これは工場が最新の自動化機械を導入したものの、製品の売上は変わらず、むしろ市場全体が縮小している状況に例えられます。機械(AI)により生産効率は向上しましたが、消費者(読者)は別の場所(AI要約)で情報を得るようになったため、工場の製品(記事)への需要が減少しています。特に中小規模のパブリッシャーにとって、AI導入の初期投資を回収する前に、市場環境の変化により収益基盤が侵食される可能性が高く、業界の二極化が進む恐れがあります。成功事例は存在するものの、それらは例外的であり、業界全体の構造的問題の解決策とはなっていません。

著作権問題と業界の将来展望

AI企業と出版業界の関係は、著作権問題でも新たな局面を迎えています。AnthropicがClaude AIモデルの訓練データ使用を巡り、史上最大規模の著作権和解に達したことが報告されています[5]。同社は海賊版サイトから700万冊以上のデジタル書籍を無許可で使用していたとされ、連邦判事は合法的に購入された書籍の使用は公正利用に該当するが、海賊版コンテンツの使用は「本質的に侵害行為」と判断しました。

この判決は今後のAI訓練データライセンシング紛争の先例となる可能性があり、パブリッシャーにとって新たな収益機会となる可能性もあります。しかし、根本的な問題は、AI企業がパブリッシャーのコンテンツを活用して収益を上げる一方で、適切な対価が支払われていない構造的不平等にあります。

この状況は、レストランのレシピを無断で使用して料理を作り、元のレストランの客を奪っている状況に似ています。和解により一定の補償は得られましたが、継続的な価値創造に対する公正な分配システムは確立されていません。パブリッシャーは、コンテンツ制作者としての権利を主張し、AI企業との新たな協力関係を構築する必要があります。しかし、市場支配力の格差により、パブリッシャーの交渉力は限定的であり、業界全体での連携した対応が不可欠です。今後は、技術革新の恩恵を公正に分配する新しいビジネスモデルの構築が急務となっています。

参考文献

- [1] Google Admits ‘Open Web in Rapid Decline’ in Court Filing

- [2] Google Admits Open Web is in Decline Amid AI Debate

- [3] AI Hype Pullback Poses Real-World Repercussions

- [4] WAN-IFRA’s 6th AI report: Publishers’ perspective on the AI value equation

- [5] Anthropic’s Landmark Copyright Settlement: Implications for AI Developers and Enterprise Users

*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。