- ユニバーサルとワーナーがAI企業との大型ライセンス契約を数週間以内に締結予定

- ElevenLabsやGoogle、Spotifyなど主要AI・テック企業が交渉に参加

- ストリーミング型マイクロペイメントモデルで楽曲使用料を徴収する仕組み

音楽業界最大手2社がAI企業との歴史的契約に合意間近

ユニバーサル・ミュージック・グループ(UMG)とワーナー・ミュージック・グループが、AI企業との画期的なライセンス契約締結に向けて最終段階の交渉を進めています[1]。フィナンシャル・タイムズの報道によると、これらの契約は数週間以内に完了する可能性が高く、音楽業界におけるAI技術活用の新たな枠組みを確立することになります[3]。

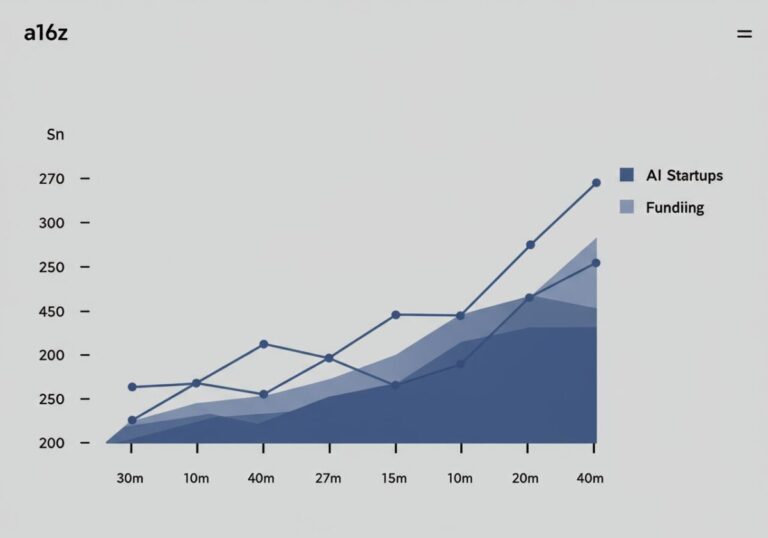

交渉に参加している企業には、AI音声技術のElevenLabs、画像生成AIのStability AI、音楽生成AIのSunoとUdio、そしてKlay Visionなどの新興AI企業に加え、GoogleやSpotifyといった大手テクノロジー企業も含まれています[1]。これらの契約は、AI生成楽曲の制作と大規模言語モデルの訓練という2つの主要分野での楽曲ライセンスを対象としています[7]。

この動きは、音楽業界がデジタル時代の初期に犯した過ちを繰り返さないための戦略的な判断と言えるでしょう。2000年代初頭のファイル共有時代、レコード業界は新技術に対して訴訟中心のアプローチを取り、結果として業界全体の収益が大幅に減少しました。今回のAI企業との積極的な協業は、技術革新を敵視するのではなく、新たな収益源として活用しようとする姿勢の表れです。特に、Deezerが報告したように、現在ストリーミングプラットフォームにアップロードされる楽曲の約3分の1がAI生成楽曲という状況を考えると、この判断は極めて現実的と言えます。

ストリーミング型マイクロペイメントモデルの導入

今回の契約で注目すべきは、支払い構造にストリーミングサービスと同様のマイクロペイメントモデルが採用される予定であることです[1]。これは、著作権楽曲が使用される度に少額の使用料が支払われる仕組みで、現在のSpotifyやApple Musicで採用されているシステムと類似しています[3]。

さらに、音楽レーベル側は、YouTubeのContent IDシステムに類似した高度な帰属技術の導入を求めています[3]。これにより、AI生成楽曲に使用された原楽曲を自動的に識別し、適切な権利者に使用料を分配することが可能になります。この技術的な枠組みは、AI企業が過去に無許可で使用した楽曲に対する和解条件も含んでいるとされています[3]。

このマイクロペイメントモデルは、まさに「デジタル時代の著作権管理の進化形」と呼べるでしょう。従来の一括ライセンス料とは異なり、実際の使用量に応じた課金システムは、AI技術の特性に非常に適しています。例えば、AI作曲システムが特定のメロディーラインを学習に使用した場合、その使用頻度や影響度に応じて権利者に報酬が支払われる仕組みです。これは、従来の「全か無か」の著作権概念から、より柔軟で公平な「使用量比例型」の権利管理への移行を意味します。ただし、この仕組みが機能するためには、極めて精密な技術的インフラが必要であり、その構築と運用コストが新たな課題となる可能性があります。

訴訟から協業へ:業界戦略の大転換

これまで音楽業界とAI企業の関係は、主に法廷での争いによって特徴づけられてきました。実際、今回の交渉に参加しているSunoやUdioは、現在も大手レーベルから著作権侵害で訴訟を起こされている企業です[5]。しかし、今回の契約交渉は、対立的な訴訟アプローチから協力的な収益化モデルへの大きな戦略転換を表しています[2]。

業界関係者によると、この転換の背景には、AI音楽の急速な普及があります。ストリーミングプラットフォームでは既にAI生成楽曲の投稿が急増しており、音楽レーベルは現実的な対応策を模索する必要に迫られていました[5]。今回の契約は、AI技術の発展を阻害するのではなく、適切な枠組みの中で共存共栄を図る新たなアプローチと位置づけられています[6]。

この戦略転換は、まさに「敵を味方に変える」ビジネス戦略の典型例です。音楽業界は過去20年間、新技術に対して防御的な姿勢を取り続けてきましたが、その結果として多くの機会を逸失しました。今回のAI企業との協業は、技術革新の波に乗るのではなく、その波を自らの利益に変換する戦略と言えます。ただし、この転換には重要な課題も存在します。特に、アーティストの同意なしにレーベルがAI契約を締結できるかという問題は、今後の音楽業界の民主化や権力構造に大きな影響を与える可能性があります。多くの既存契約では、レーベルがこのような新技術に関する決定権を持っているとされていますが、アーティストの創作権との兼ね合いは今後の重要な論点となるでしょう。

まとめ

ユニバーサルとワーナーによるAI企業との大型ライセンス契約は、音楽業界におけるAI技術活用の新たな標準を確立する歴史的な合意となる見込みです。ストリーミング型のマイクロペイメントモデルと高度な帰属技術の組み合わせにより、AI技術の発展と著作権者の利益保護を両立する枠組みが構築されます。この契約が成立すれば、他の音楽レーベルやAI企業にとっても重要な先例となり、業界全体のAI対応戦略に大きな影響を与えることになるでしょう。

参考文献

- [1] Universal and Warner close to ‘landmark’ AI licensing deals

- [2] Major Labels Forge AI Licensing Frontier: Universal and Warner Set Precedent for Music’s Future

- [3] Record labels could strike ‘landmark’ AI music licensing deals within weeks, the FT reports

- [4] Universal Music, Warner Music nearing AI licensing deals, Financial Times reports

- [5] As FT says major labels are close to ‘landmark’ AI licensing deals, is a new battle royale going to kick off within the music industry?

- [6] Universal Music, Warner Music Reportedly Near AI Licensing Deals

- [7] Universal and Warner are Nearing a Major AI Licensing Deal

*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。