- YouTube MusicがAI音楽ホスト機能のテストを米国で開始

- Spotifyの2023年AI DJ機能に対抗する戦略的な動き

- 既存プレイリストに解説を追加する独自のアプローチを採用

YouTube Labs初の実験機能としてAI音楽ホストが登場

YouTubeは新たな実験プラットフォーム「YouTube Labs」を通じて、AI音楽ホスト機能のテストを開始しました[1]。この機能は、楽曲間にAIが生成する解説、トリビア、アーティストの背景情報を提供し、まるで知識豊富なDJが隣にいるような体験を創出します。現在は米国のYouTube Premiumユーザーに限定して提供されており、再生画面に新しく追加された「スパークル」ボタンから利用できます[3]。

この機能の特徴は、従来のラジオDJのような個性を持ったAIホストが、楽曲の選択理由やアーティストの創作背景について詳細な情報を提供することです[4]。ユーザーは必要に応じて1時間または1日間この機能を一時停止することも可能で、YouTubeはAIの解説に誤りが含まれる可能性があることを明記しています。

YouTube Labsの立ち上げは、GoogleがGoogle Labsで実験的機能を試験運用してきた成功モデルを音楽ストリーミング分野に応用したものです。これは単なる機能追加ではなく、ユーザーエンゲージメントを深める戦略的な取り組みといえるでしょう。AI解説機能により、受動的な音楽視聴体験を能動的な学習体験に変換することで、ユーザーの滞在時間延長と満足度向上を狙っています。特に、楽曲に関する豊富な情報を提供することで、YouTubeの強みである動画コンテンツとの相乗効果も期待できます。

Spotify AI DJとの戦略的差別化を図る独自アプローチ

YouTubeのAI音楽ホストは、2023年に登場したSpotifyのAI DJ機能に対する直接的な対抗策として位置づけられています[1]。しかし、両者のアプローチには重要な違いがあります。SpotifyのAI DJが個人の好みに基づいて新しいプレイリストを生成するのに対し、YouTubeの機能は既存のプレイリストや再生中の楽曲に文脈的な情報を追加することに焦点を当てています[3]。

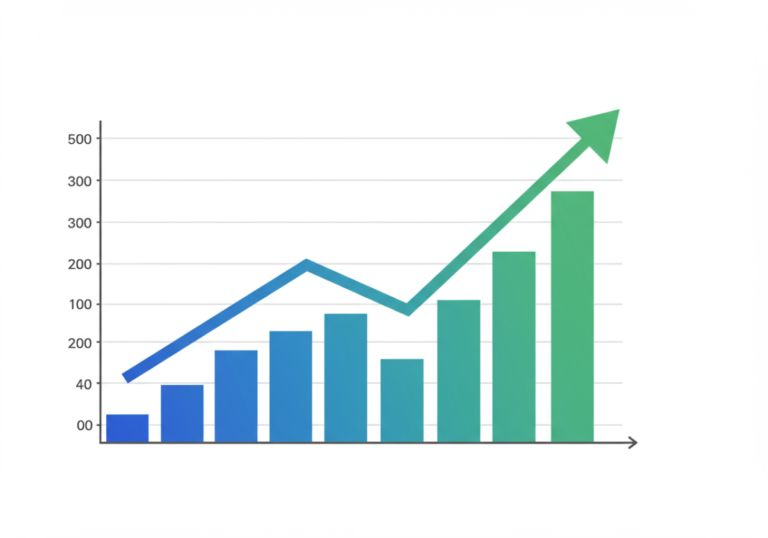

市場シェアの観点では、Spotifyが2025年第2四半期時点で2億7600万人の有料ユーザーを抱えるのに対し、YouTubeは2025年3月時点で1億2500万人の有料登録者を持っています[1]。この数字の差は大きいものの、YouTubeは7月に気分に基づいてプレイリストを作成するAIラジオツールを既に導入しており、今回のAI音楽ホスト機能はその延長線上にある戦略的な展開です[2]。

この差別化戦略は非常に興味深い選択です。Spotifyが「新しいプレイリストの自動生成」という攻めのアプローチを取るのに対し、YouTubeは「既存コンテンツの価値向上」という守りながら攻める戦略を採用しています。これは料理に例えると、Spotifyが新しいレシピを提案するシェフなら、YouTubeは既存の料理に深い背景知識と物語を添えるソムリエのような役割を果たしています。この戦略により、ユーザーは自分の好きな楽曲をより深く理解し、愛着を深めることができるでしょう。また、YouTubeの膨大な音楽関連動画コンテンツとの連携も将来的に期待できます。

音楽ストリーミング業界におけるAI競争の激化

Spotifyは現在、AI DJが音声リクエストによるジャンルや気分指定に対応するなど、AI機能の高度化を進めています[5]。同社は700万のポッドキャストタイトルと35万のオーディオブックを提供し、AIと機械学習を活用してユーザーの気分や文脈を予測する「日常生活のインフラ」を目指しています。一方、YouTubeは音楽以外の幅広いコンテンツエコシステムを背景に、独自のAI戦略を展開しています。

この競争は単なる機能追加競争ではなく、音楽体験そのものの再定義を巡る戦いです。両プラットフォームとも、AIを活用してより個人化された、文脈に適した音楽体験の提供を目指しており、ユーザーの音楽発見と楽しみ方に革新をもたらそうとしています[2]。

この競争は音楽業界全体にとって非常にポジティブな展開です。従来の音楽ストリーミングは「楽曲へのアクセス提供」が主な価値でしたが、AI技術の導入により「音楽体験の質的向上」へとパラダイムシフトが起きています。これは図書館が単なる本の貸出場所から、学習支援や文化体験の場へと進化したのと似ています。ユーザーにとっては、同じ楽曲でもより豊かな体験が得られるようになり、アーティストにとっては作品の背景や意図がより深く伝わる機会が増えることになります。この競争により、音楽の価値そのものが再評価される時代が到来するかもしれません。

参考文献

- [1] YouTube tests AI music host feature to challenge Spotify’s AI DJ

- [2] YouTube Music is testing a new feature that could rival Spotify’s AI DJ

- [3] YouTube tests AI music host to rival Spotify’s AI DJ

- [4] YouTube Is Testing New AI Music Hosts – Here’s How To Try Them Yourself

- [5] Spotify: Harmonizing Growth and Profitability in the Global Audio Arena

*この記事は生成AIを活用しています。*細心の注意を払っていますが、情報には誤りがある可能性があります。