質の高い記事を書くためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。以下のように思っている人も多いのではないでしょうか。

- 読者にとって本当に価値のある記事が書けているか不安

- 信頼できる情報源の選び方がわからない

- 読みやすい記事の書き方のコツを知りたい

読者目線に立ち、信頼できるデータや事例を適切に引用しながら、読みやすい構成で書くことが質の高い記事作成の鍵となります。

本記事では、読者の課題解決につながる視点、専門家の知見の活用法、読みやすい文章の書き方など、7つの具体的なポイントを解説します。

記事の信頼性を高め、読者に価値を届けるためのテクニックが満載ですので、ぜひ参考にしてみてください。

質の高い記事とは?7つの特徴を解説

質の高い記事を作成するためには、以下の重要なポイントを押さえる必要があります。

- 読者の課題解決につながる内容

- 専門家の知見に基づく信頼性

- 具体例とデータによる説得力

- オリジナリティのある視点

- 読者目線のわかりやすい文章

- 長期的な価値を生む記事構成の組み立て方

- SEO対策と読者満足度の両立

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 読者の課題解決につながる内容

質の高い記事を書くうえで最も重要なのは、読者が抱える課題に対して具体的な解決策を提示することです。一般的な情報の羅列ではなく、読者の悩みや問題点に寄り添った実践的な内容が求められます。

読者の課題解決に役立つ記事を書くために、以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 読者層の具体的な課題や疑問点を明確にする

- 具体的な解決策と活用法を盛り込む

- 記事を読んだ後のアクションプランや改善ステップを具体的に示す

例えば「SEO対策の方法」という一般的な解説ではなく「アクセス数が伸び悩む中小企業サイトのためのSEO改善ガイド」のように、対象読者と課題を明確にした内容にするとよいでしょう。

読者が求める情報を的確に提供し、実行可能な解決策を示すことで、記事の価値を高めていきます。

2. 専門家の知見に基づく信頼性

専門家による最新の研究成果や知見は、記事の信頼性を高めます。Googleも専門性を重視しているため、SEO的にも高評価です。

専門家の知見を効果的に取り入れるための具体的な方法は、以下のとおりです。

- 政府機関や学術機関が公表している統計データを引用する

- 査読付き学術論文の引用と出典を明記する

- 業界をリードする専門家へインタビューする

- 公的研究機関による調査結果や報告書を参照する

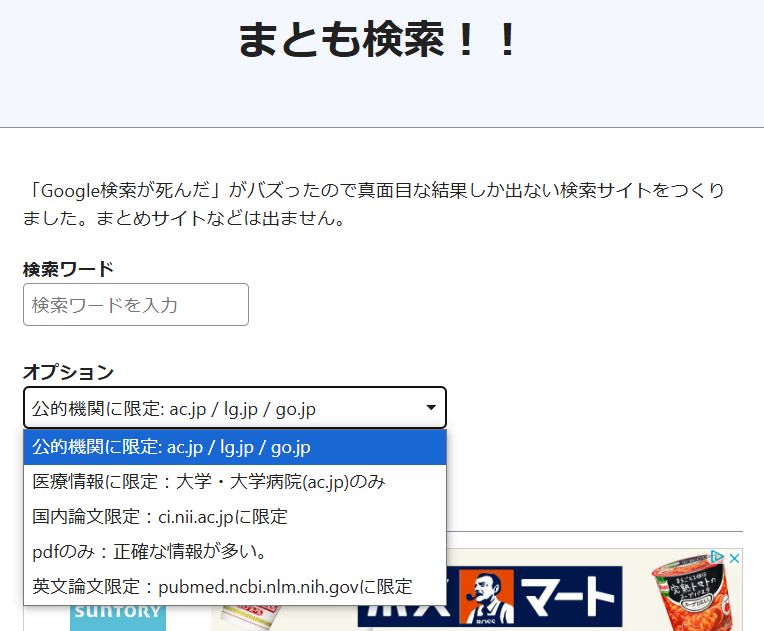

公的機関や論文から一次情報を探したい場合は「まとも検索」がおすすめです。公的機関や医療情報などに限定した状態の検索結果が得られます。

また、専門家の見解を引用する際は、その専門家の実績や所属機関、発言の文脈を明確にすると、記事への信ぴょう性が増します。できるだけ、読者にとって有益な情報を、偏りなく提供することを心がけましょう。

参照:Google検索セントラル|有益で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

3. 具体例とデータによる説得力

抽象的な説明だけでは、読者に具体的なイメージが伝わりにくいものです。記事の信頼性を高めるために、具体例とデータを効果的に活用しましょう。

説得力を高めるために、以下の3つの要素を意識して記事に取り入れてみましょう。

- 業界の成功事例や失敗事例を具体的に解説

- 数値やグラフの活用

- 政府統計や学術論文などのデータを明記

また、企業の成功体験から具体的な施策やその効果を説明するのも有効です。

Googleは、今まで記事の品質のためにE-A-T(専門性、権威性、信頼性)を重視していましたが、さらにE(経験)を加え、E-E-A-Tを重視するようになりました。

実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。

引用:Google検索セントラル|品質評価ガイドラインの最新情報

具体例が実際の経験に基づくものであれば、より質の高い記事をして評価されるでしょう。

4. オリジナリティのある視点

オリジナリティのある視点を記事に取り入れることは、Googleも推奨しています。

既存の情報の単なる要約や一般的な解説では、読者の深い理解や行動変容を促すことが困難だからです。これは、読者に新たな価値を提供する上で重要な要素といえます。

独自の視点を効果的に展開するためには、以下の3つのアプローチが有効です。

- データや事例に基づく新しい解釈を示す

- 取材で得た当事者の声を活用する

- 実際の情報源から新たな示唆を導き出す

例えば、マーケティング分野では「顧客満足度の向上が売上増加に直結する」という一般的な考え方に対し、実際のデータ分析から「顧客の期待値をコントロールすることの方が重要」という新たな視点を提示できるかもしれません。

ただし、主張の根拠となるデータや事例は必ず明示することを心がけましょう。

5. 読者目線のわかりやすい文章

読者にとってわかりやすい文章を書くためには、専門用語や難しい表現を避け、平易な言葉で説明することが重要です。一般的な読者の視点に立ち、誰もが理解できる表現を心がけましょう。

そのコツとしては以下のようなものがあります。

- 専門用語には平易な言葉で言い換える

- 1文を50字以内におさめて読みやすさを確保する

- 重要なポイントは箇条書きや表で視覚的に整理する

- 具体例を交えて抽象的な概念を説明する

1つの段落では1つのメッセージに絞り、簡潔な文章構成を意識します。

また、長文を避けることで、読者の理解度と集中力を保つようにしましょう。つまり、読者目線に立った丁寧な説明と、適切な情報整理が、わかりやすい文章の基本となるのです。

6. 長期的な価値を生む記事構成の組み立て方

長期的な価値を持つ記事を作成するコツは、時事的な話題と普遍的な価値の両方を意識することです。記事の骨格となる部分には、読者の本質的な課題に応える不変的な内容を据えましょう。そうすれば、時間が経過しても参照価値を維持できます。

具体的な記事構成のポイントは以下の通りです。

- 導入部で現在のトレンドや課題に触れつつ、普遍的なテーマへと展開する

- 本文では具体的な解決プロセスを、読者の行動順序に沿って段階的に説明する

- 結論部分で、将来的な展望や応用可能性にも言及し、発展的な学びを促す

- データや具体例は、定期的な更新が可能な形で組み込む

これで、記事の核となる価値を保ちながら、必要に応じて時事的な要素を更新できる記事となるでしょう。

7. SEO対策と読者満足度の両立

検索エンジンの評価基準は年々進化し、現在は読者満足度の高いコンテンツがSEOの基本となっています。SEO対策と読者満足度の両立のために、キーワードは自然な文脈で使用しましょう。

キーワードとは、読者が検索バーに入力する言葉です。

検索した際、同時に出現する意味の近いキーワード(サジェストキーワード)も、文章中に入れると良いでしょう。

また、検索結果ページの一番下に出てくるキーワード(再検索キーワード)も、読者が気になっている内容です。自然な形で記事に取り入れるようにします。

キーワードから読み取れる意図に沿って、必要な情報を適切な順序で提供しましょう。見出しにも、キーワードを自然な形で含めて作成すると、SEO効果が高まります。

表にまとめると以下のとおりです。

| SEO要素 | 望ましいかたち |

|---|---|

| キーワード配置 | 自然な文脈で使用する |

| 見出し構造 | 情報の整理により理解を促進させる |

| コンテンツの充実度 | 課題解決に必要な情報を データをもとに十分確保する |

以上のようにSEOを意識しつつ、専門的な知識や正確な情報、客観的なデータなどを盛り込み、質の高いコンテンツを作りましょう。

信頼できる情報源の選び方

信頼できる情報源は、質の高い記事作成の基礎となります。その具体的な方法を以下のとおり解説します。

- 一次情報と二次情報の使い分け

- 最新トレンドを反映した情報収集

- 客観的な根拠の示し方

- 適切な引用とクレジット表記

それぞれ詳しく見ていきましょう。

一次情報と二次情報の使い分け

質の高い記事を書くためには、一次情報と二次情報の特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。

一次情報と二次情報の事例と特徴は以下のとおりです。

| 情報の種類 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一次情報 | 実験データ アンケート 統計 取材 公的発表 | オリジナル性が高い 最新の生データ |

| 二次情報 | 官公庁による統計 研究機関のレポート 業界レポート ニュース | 加工・分析済み 信頼性の確認が必要 |

一次情報は、直接的な取材や調査から得られる生の情報源です。現場の声や最新のデータを反映できる反面、分析や解釈に時間がかかる場合があります。

二次情報は、すでに整理・分析された情報として活用できますが、必ず原典にあたって信頼性を確認する必要があります。出典を明記し、情報の追跡可能性を担保することも大切なポイントです。

記事の信頼性を高めるためには1次情報をいかに採用するかが重要です。ただ、すべてを一次情報でまとめる必要はなく、記事の目的や扱うテーマに応じて、二次情報も有効活用しましょう。両者をバランスよく組み合わせることで、より説得力のある記事が作成できます。

最新トレンドを反映した情報収集

最新情報を反映した記事を作成するには、情報源の信頼性と更新頻度の両面を両立する必要があります。特に、情報の流通速度が加速している現代では、より戦略的なアプローチが求められます。

情報収集の基本となる情報源と更新サイクルについては以下のとおりです。

| 情報源 | 推奨更新頻度 |

|---|---|

| ニュースサイト | 1日1回以上 |

| 業界専門メディア | 週1回以上 |

| 学術データベース | 月1回以上 |

最新情報の収集には、Googleアラートなど、情報収集ツールを活用するとよいでしょう。ニュースメディアなども毎日チェックするのもおすすめです。

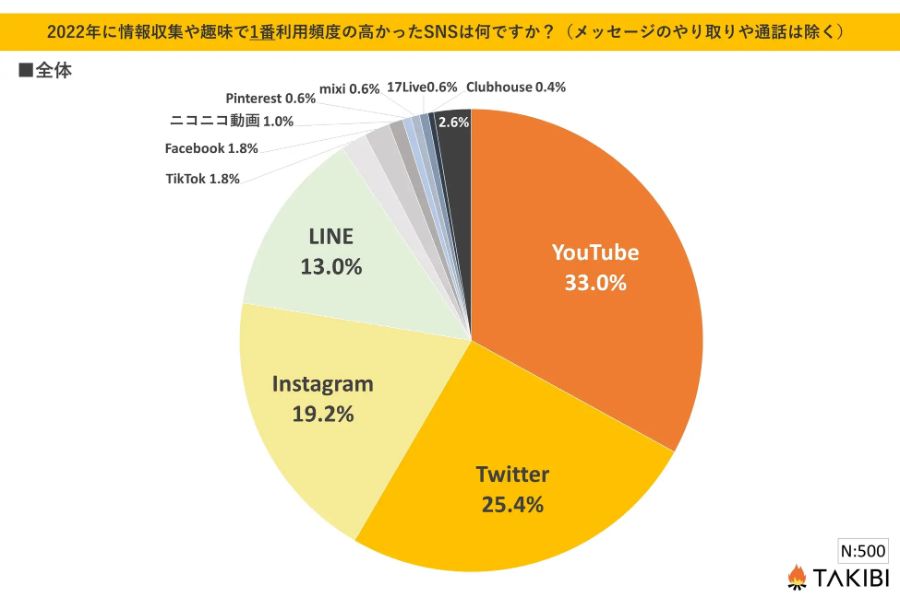

近年では若い世代を中心に、SNSから情報収集する人も増えてきました。情報収集に使ったSNSについてのアンケートによれば、最も利用されたのはYouTube(33.0%)でした。次いで、X(旧Twitter)・Instagram・LINEです。

SNSの情報には、1次情報と2次情報が混在しているため、そのまま利用するのは危険な側面もあります。情報の優先度判断には、以下の3つの基準を設定しましょう。

- 情報源の信頼性

- 情報の新規性

- 対象読者との関連性

これらの基準に基づいて収集した情報を整理して、より質の高い記事作成が可能になります。

客観的な根拠の示し方

客観的な根拠は、記事の信頼性には重要な要素です。情報源の選定から引用方法まで、以下の基準を参考にしてください。

- 政府統計や学術論文など公的資料を優先的に引用する

- 専門家の見解を引用する際は、所属機関や役職、関連する研究実績を明記する

- 調査データを引用する場合は、実施時期・対象・サンプル数などの調査概要を明示する

- 複数の情報源を照合し、データの整合性を確認する

引用する際は、単なる数値の羅列ではなく、その意味や解釈も併せて説明しましょう。分かりやすく根拠を示せば、主張の説得力が高まります。また、情報源へのリンクや参考文献リストを設けて、読者自身が事実確認できるようにして、記事の透明性を確保しましょう。

適切な引用とクレジット表記

引用とクレジット表記は、記事の信頼性を高めます。情報源の種類に応じて、適切な引用方法とクレジット表記を使い分けましょう。

信頼性の高い引用を行うためのルールは以下のとおりです。

- 直接引用は原文を「」で囲み、出典を明記する

- データやグラフは、調査元・実施時期・対象者数を併記する

- 専門家の発言は、所属機関・肩書き・主な実績を明示する

- ウェブサイトからの引用は、URLを記載する

著作権法では、引用の要件として「公正な慣行」に合致することと「正当な範囲内」であることが定められています(著作権法第32条)。引用部分は原文の主従関係を明確にし、必要最小限にとどめます。

また、引用文献のクレジット表記は、学術論文の形式に準じることで、より高い信頼性を確保できます。文末や脚注での出典リストの作成も、記事の透明性向上に効果的です。

読みやすく質が高い記事の書き方5つ

読みやすく質が高い記事の書き方のコツを以下の5点にまとめました。

- ストーリー性のある文章構成

- 段落と見出しで読みやすい工夫

- 具体例の効果的な配置

- 読者の興味を引く展開

- 動画や画像を挿入

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.ストーリー性のある文章構成

文章の質を高める要素として、ストーリー性をもたせた文章構成が挙げられます。

読者を引き込み、最後まで読ませる文章には、導入から結論に至るまでの論理的な流れが不可欠です。

記事の冒頭では、読者が抱える課題や問題意識を具体的に示し、共感を生み出しましょう。「なぜこの記事を読む必要があるのか」という動機付けを明確にすることで、読者の興味を引き出せます。

効果的な文章構成の3要素

ストーリー性のある文章構成のためには以下の3要素を意識しましょう。

- 導入部:読者の課題を明確に提示し、解決の方向性を示す

- 展開部:具体例や根拠を示しながら、段階的に理解を深める

- 結論部:実践可能な解決策を提示し、読者の行動を促す

各パートの繋がりを意識し、自然な流れで展開することで、読者は無理なく内容を理解できます。特に、段落と段落の間に適切な関連性を持たせて、論理の飛躍を防ぎましょう。結論では、具体的な解決策や実践的なアドバイスを提示し、読者が次のアクションを起こせるよう導きます。

2.段落と見出しで読みやすい工夫

読みやすい記事を作るためには、適切な段落分けと見出しの設定が重要です。長い文章の塊は読者の集中力を低下させ、情報の理解を妨げます。

また、複数の話題を1つの段落に詰め込むと、読者は要点を見失ってしまいます。1段落は3〜4文程度を目安に、核となるメッセージを1つだけ伝えるようにしましょう。

見出しは記事の道標となります。大見出しに加え、内容に応じて小見出しを設け、記事の構造をすっきりしたものにしましょう。見出しを見るだけで記事の全体像が把握できるようにするとよいでしょう。

ほかにも情報を整理して伝えるために、以下のような要素を効果的に活用します。

- 箇条書きやナンバリング

- 重要なキーワードの強調表示

- 適度な空白や余白の確保

- 図表による視覚的な情報提示

これらの要素を組み合わせることで、読者は自然な視線の流れで情報を理解できるようになるでしょう。ただし、装飾は控えめにし、本質的な情報伝達を優先することが大切です。

3.具体例の効果的な配置

抽象的な説明だけでは読者の理解は深まりません。具体例を効果的に配置し、内容の理解と説得力を高めましょう。

具体例の配置方法には、以下のようなポイントがあります。

- 主張や説明の直後に関連する具体例を配置する

- データや事例は3-4行以内に収め、簡潔に要点を示す

- 抽象的な概念と具体例の間に明確な関連性を持たせる

具体例は、読者が自身の経験や知識と結びつけやすい身近なものを選ぶとよいでしょう。専門的な内容でも、一般的な事例に置き換えて説明すれば、理解が深まります。

ただし具体例の数は、セクションごとに1-2個程度に抑えるのが適切です。多すぎると本質的な内容が薄れ、読者の集中力が低下するからです。

また、具体例は本文の主張を補強する目的で使用し、話題が逸れないよう注意を払う必要があります。

具体例の配置場所

効果的な具体例の配置のコツは、読者層に合わせて適切な難易度や専門性を考慮することです。

- 理論説明の直後に、読者の業界や立場に即した実例を2-3つ配置する

- 統計データの引用後は、それを裏付ける具体的な成功事例を示す

- 抽象的な概念には、読者の日常に関連した分かりやすい例え話を添える

- 具体例は本質的なポイントが明確なものを厳選する

具体例を入れる際は、専門家向けなら業界特有の専門的な事例を、一般読者向けなら身近な生活シーンに基づく例示が効果的でしょう。

また、具体例は本文の20〜30%程度の分量に収めます。過度に事例を詰め込むと、かえって本質的なメッセージが伝わりにくくなる可能性があるからです。

4.読者の興味を引く展開

読者を最後まで惹きつける記事を書くには、意外性のある展開が効果的です。

具体的には、導入部で一般的な常識を覆す意外な事実や、読者の知的好奇心を刺激する新しい発見を提示するなどです。

記事の展開では、読者が抱く疑問や課題に対して、次のパートで具体的な解決策や実例を示すことが効果的です。論理的な流れにより、読者は自然に理解を深められるでしょう。

まとめると以下のとおりです。

- 導入部で意外性のある事実や新発見を提示する

- 各パートで提起した課題に対し、次のパートで具体的な解決策を示す

- パートの終わりに次につながる問いかけを入れ、自然な展開を作る

- 読者の理解度や関心に合わせて、情報の密度を適切にコントロールする

読者の知的好奇心を刺激しながら、自然な流れで理解を深め、最後まで読ませる記事を作れるでしょう。

5.画像や動画を挿入

質の高い記事作成において、画像や動画の挿入は非常に重要です。

なぜなら、人間は文字情報だけでなく視覚情報からも多くの情報を得るためです。画像や動画は、文章だけでは伝えにくい色、形、動き、雰囲気などを効果的に伝えられます。

例えば、複雑な内容を図やグラフ、写真などで視覚的に理解を深めるのに効果的です。文章で長々と説明するよりも遥かに早く、正確に情報を伝達できるでしょう。

また、長文の記事は読者を飽きさせてしまう可能性がありますが、適度に画像や動画を挿入することで記事に変化が生まれ、読者の興味を持続させる効果があります。

さらに、視覚情報は文字情報よりも記憶に残りやすいと言われています。適切な画像や動画を使用し、それにalt属性などを設定すれば、SEO効果も期待できます。検索エンジンは画像や動画も評価対象としており、検索順位アップに繋がる可能性があるのです。

ただし、画像や動画を選ぶ際には記事の内容と関連性の高いものを選び、著作権に配慮することが重要です。また、ファイルサイズが大きすぎるとページの表示速度に影響するため、適切なサイズに調整しましょう。

まとめ

本記事では、質の高い記事を作成するための7つの特徴について詳しく解説しました。 最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- 読者の課題解決につながる内容を提供する

- 専門家の知見に基づく信頼性を確保する

- 具体例とデータを用いて説得力を高める

- オリジナリティのある視点を提示する

- 読者目線のわかりやすい文章を心がける

- 長期的な価値を生む記事構成を組み立てる

- SEO対策と読者満足度を両立させる

質の高い記事の作成には、信頼できる情報源やストーリー性のある構成など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

一次情報と二次情報の使い分け、最新トレンドの収集、客観的な根拠の提示、適切な引用とクレジット表記などにも気をつけましょう。

これらのポイントを意識してバランスよく取り入れることで、読者にとって価値のある、質の高い記事を作成できます。ぜひ本記事で紹介した情報を参考に、読者に喜ばれる記事を作成してみてください。