noteを活用したオウンドメディア運営に関心はあるけれど、どう始めればいいのか分からない。そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

- 戦略の立て方が分からない

- 具体的な運用ノウハウが知りたい

- 事例を参考にしたい

本記事では、noteを活用したオウンドメディア運営の全体像を体系的に解説します。コンテンツ戦略の立案から、記事の企画・制作、SEO対策、データ分析まで、実践的なノウハウを豊富な事例とともにお伝えします。

さらに、SNSやECサイトとの連携による効果的な展開方法、運用時の注意点についても触れているので、これからnoteでオウンドメディアを始める方はぜひ参考にしてください。

noteオウンドメディア運営の戦略立案と効果測定方法

noteを活用したオウンドメディア運営を成功させるために、以下のポイントが重要です。

- 独自性の高いブランドストーリーを実現するコンテンツ設計方法

- ファンコミュニティを育成するマガジン機能の活用法

- 持続的な記事作成を実現する社内ライターチーム育成のコツ

- SEO効果を最大化|効果的なキーワード配置がポイント

- アクセス解析データを活用した効果測定と改善施策の立て方

- SNSとの連携によるクロスメディア展開の実践ポイント

- ECサイトとの相乗効果を生み出す具体的施策とは

これらのポイントを実践することで、noteの特性を最大限に活かした効果的なコンテンツ戦略を展開できます。

特に、明確な設計と継続的な改善を意識することで、読者との信頼関係を構築しながら成果を向上させることが可能です。

独自性の高いブランドストーリーを実現するコンテンツ設計方法

企業のブランドストーリーをnoteで効果的に伝えるには、明確な設計図に基づいたコンテンツ制作が不可欠です。独自性の高いストーリーを構築するためのポイントを具体的に解説します。

- 業界における自社の立ち位置や歴史的背景を明確にし、それらを記事の随所に自然な形で織り込む

- 社内の専門家へのインタビューや実際の顧客事例を通じて、独自のノウハウや知見を具体的に可視化する

- 読者が抱える課題に対して、自社ならではの解決アプローチを示す構成を心がける

- 数値データや研究結果を効果的に引用し、主張の信頼性を担保する

特に重要なのは単なる企業PRではなく、読者にとって価値ある情報を提供する姿勢です。業界の一般的な知識と自社独自の専門的知見を組み合わせることで、他社には真似できないコンテンツが生まれます。

記事構成では、読者の関心事から話を展開し、徐々に企業固有の強みや価値観へと結びつけていく流れを意識しましょう。これにより、読者の共感を得ながら自然な形でブランドの独自性を印象づけることができます。

ファンコミュニティを育成するマガジン機能の活用法

noteのマガジン機能は、ファンコミュニティを育成する強力なツールです。複数のノートを1つのカテゴリとしてまとめられるため、読者が興味のあるトピックを見つけやすくなります。

また、定期購読者との継続的な関係構築を通じて、ブランドへの信頼と愛着を高めることができます。

効果的なマガジン運営には、以下の要素を意識した設計が重要です。

| テーマの一貫性 | ブランドの強みと読者ニーズを結びつけた明確なコンセプト設定 |

|---|---|

| 視覚的効果の統一感 | ヘッダー画像やロゴなど、ブランドイメージを反映したデザイン |

| 更新サイクル | 週1回など、読者が期待できる安定した投稿頻度の設定 |

| シリーズ構成 | 読者の関心事を深掘りした連載企画の展開 |

マガジンのコンテンツは、読者の興味関心に沿って段階的に深めていくことが効果的です。入門的な記事から専門的なトピックまで、読者の理解度に合わせて適切に配置しましょう。

持続的な記事作成を実現する社内ライターチーム育成のコツ

社内ライターチームの育成では、明確な選定基準と体系的な育成プログラムの確立が不可欠です。適切な人材を見極め、継続的な記事作成体制を構築することで、オウンドメディアの持続的な成長が実現できます。

ライター選定と育成の基本指針

社内ライターの選定では、文章力だけでなく、業界への理解度や学習意欲も重要な評価ポイントとなります。育成段階では、基礎的なライティングスキルの習得から、専門知識の深化まで、段階的なプログラムを用意することが効果的です。

| 評価項目 | 評価基準 |

|---|---|

| 文章力 | 論理性、読みやすさ、表現力 |

| 専門知識 | 業界理解度、最新トレンドの把握 |

| 学習意欲 | 自己啓発姿勢、フィードバック対応力 |

チーム全体の記事品質を均一化するため、執筆ガイドラインの整備も重要です。文体や構成、用語の使い方など、具体的な指針を示すことで、一貫性のある記事制作が可能になります。

定期的な勉強会やフィードバックセッションを通じて、ライターの成長を支援することも欠かせません。個々のスキルアップを促しながら、チーム全体の底上げを図ることで、持続的な記事作成体制を確立できます。

SEO効果を最大化|効果的なキーワード配置がポイント

noteの記事作成においてSEO効果を最大限に引き出すためには、戦略的なキーワード配置と構造化された記事設計が重要です。

SEO(Search Engine Optimization)は検索エンジン最適化を意味し、Googleなどの検索エンジンで、自社のWebサイトが上位に表示されるように対策することを指す。

以下の要素への適切なキーワード配置が重要なポイントです。

- タイトル:重要キーワードを前方に配置し、検索意図に合致した表現を使用

- メタディスクリプション:キーワードを自然な形で組み込み、クリック率を高める魅力的な説明文を作成

- 見出し:H2、H3タグを活用し、キーワードを含む階層的な構成を設計

- 本文:適度な密度(2〜3%程度)でキーワードを配置し、読みやすさを維持

関連記事同士の内部リンクは、サイト内の回遊性向上に効果的です。特に同じカテゴリーの記事や、読者の興味関心が近い記事への誘導を意識しましょう。

また、画像のalt属性やファイル名にもキーワードを含めることで、画像検索からの流入も期待できます。ただし、過度なキーワード詰め込みは逆効果となるため、自然な文脈を維持することが大切です。

画像やファイルのalt属性をつける方法は、以下のnote公式コラムを参考にしてください。

noteのドメインパワーは90を超えている

noteは高いドメインパワーを持つため、一般的なブログよりも効率的に検索上位表示を狙うことができます。

検索エンジンでの評価を示す指標。被リンク数や品質、サイトの信頼性、コンテンツの質が影響する。

株式会社GEARが提供するアクセスSEO対策ツールズでnoteのドメインパワーを計測したところ、2024年11月時点で96.5と非常に高い数値が計測されました。

ドメインパワーが高いサイトほどGoogle検索で上位表示されやすい傾向があります。サイトを1から立ち上げてドメンパワー0から30に引き上げるためには半年から1年程度の時間がかかることが一般的と言われています。

高いドメインパワーを持つnoteをオウンドメディアとして利用することで、短期的に集客力を高められる点がメリットだといえるでしょう。

アクセス解析データを活用した効果測定と改善施策の立て方

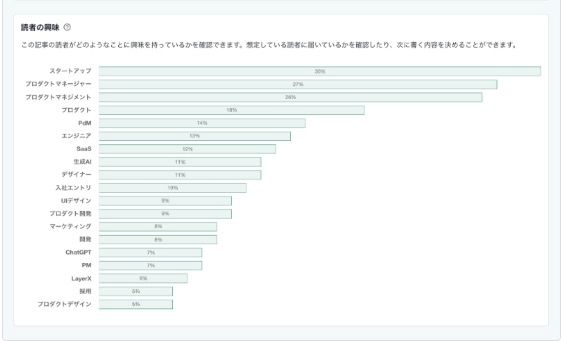

有料版のnote proに登録すれば、詳細な分析機能であるアナリティクス(β)が利用できるようになります。

アクセス解析データを効果的に活用することで、コンテンツの改善点を明確に把握できます。具体的な指標と改善の方向性について、以下の表にまとめました。

| 分析指標 | 改善アクション |

|---|---|

| PV数 | 人気記事のテーマや構成を分析し、同様の切り口で新規コンテンツを企画 |

| 読了率 | 記事が最後まで読まれているかを確認し、コンテンツを改善 |

| エンゲージメント | コメント・スキの多い要素を抽出し、読者との共感ポイントを強化 |

さらに、記事詳細ページでは、読者がどのようなキーワードに興味をもっているかの指標をチェックできます。読者の興味が高い項目がコンテンツに不足しているのであれば、改善が必要です。

データ分析で見えてきた課題は、すぐにアクションに移すことが重要です。記事の構成やトーン、画像の使い方など、細かな改善を重ねることで、徐々に理想的なコンテンツに近づけていくことができます。

定期的なA/Bテストも効果的です。見出しや画像、投稿時間などの要素を変えて比較検証することで、より確実な改善策を見出すことができるでしょう。

SNSとの連携によるクロスメディア展開の実践ポイント

noteのコンテンツをSNSでクロスメディア展開することは、メディアの認知度向上と読者獲得の両面で重要な施策となっています。各SNSプラットフォームの特性を理解し、最適な形でコンテンツを再編集することがポイントです。

各SNSでの効果的な記事シェアには、以下のような具体的なアプローチが有効です。

| X(旧Twitter) | 記事の核となる一文を引用し、画像付きで投稿して視認性を高める |

|---|---|

| ビジュアルを重視し、記事のキービジュアルやインフォグラフィックを活用 | |

| 記事の専門性や事例を強調し、ビジネスパーソンの関心を引く |

SNSでの反応分析も重要です。いいねやコメントが多かったトピックは、noteでより詳しく掘り下げることで読者の期待に応えることができます。

また、SNSでのエンゲージメント率が高い投稿パターンを分析し、次回の記事プロモーションに活かすことで、継続的な改善サイクルを構築できます。

各メディアの役割を明確にし、相互に補完し合える関係性を築くことが成功の鍵となります。

ECサイトとの相乗効果を生み出す具体的施策とは

noteとECサイトの効果的な連携は、ブランド価値の向上と売上の両立を実現する重要な施策です。商品の魅力を深く伝えるnoteの記事と、実際の購買の場であるECサイトを戦略的に結びつけることで、より高い成果を生み出すことができます。

具体的な施策のポイントは以下の3つです。

- 商品開発秘話や使用シーンの提案など、ストーリー性のある記事で商品の背景や価値を丁寧に説明

- 記事内に自然な形でECサイトへの導線を設置(商品リンクは本文の15%程度が目安)

- 記事とECサイト間の相互送客を分析し、コンテンツの改善に活用

特に重要なのは、商品紹介に特化した記事だけでなく、ブランドの世界観や商品が生まれた背景など、読者の興味関心に寄り添った多角的なコンテンツを展開することです。

また、Google Analyticsなどのツールで流入経路や購買データを継続的に分析し、どのような記事がECサイトでの購入につながりやすいのか、客観的な指標に基づいて改善を重ねていくことが効果的です。

このように、noteとECサイトの特性を活かした連携施策を実施することで、コンテンツマーケティングの効果を最大限に引き出すことができます。

noteオウンドメディアの導入事例5選と成功のポイント

noteオウンドメディア活用の成功事例として、以下のような注目すべき公式アカウントがあります。

- note pro公式 – プラットフォーム活用のお手本

- KIRIN公式note – ブランドストーリーの魅力的な発信

- ぺんてる シャープペン研究部 – 文房具愛好家のための深掘り情報発信

- MedPeer Style – 専門性の高い情報発信による信頼獲得

- カルビー(Calbee) – 商品の背景にあるストーリーの訴求

これらの事例は、企業のブランド価値向上やコミュニティ形成のための多彩なアプローチを示しています。それぞれのアカウントは、定期更新や専門性の高い情報発信、ストーリー性のあるコンテンツ設計などを活用し、読者との信頼関係を構築しています。これを参考に、noteを効果的に活用する戦略を考えてみましょう。

1.note pro公式 – プラットフォーム活用のお手本

noteのプラットフォーム運営者による公式アカウント「note pro公式」は、noteオウンドメディアの活用方法における理想的なモデルケースを提示しています。

| 投稿頻度 | 週2-3回の定期更新 |

|---|---|

| 主なコンテンツ | 機能アップデート情報、活用Tips、ユーザー事例 |

| 平均いいね数 | 20-30件/記事 |

特筆すべきは、プラットフォームの新機能や改善点を、実際のユースケースと組み合わせて分かりやすく解説している点です。技術的な説明に終始せず、具体的な活用シーンを示すことで、読者の実践的な理解を促進しています。

マガジン機能を活用したコンテンツの体系的な整理も特徴的です。「はじめてのnote」「note活用術」など、読者の習熟度に応じたカテゴリー分けにより、必要な情報へのアクセスが容易になっています。

さらに、コメント欄での積極的なユーザーとのコミュニケーションを通じて、プラットフォームの改善に向けた建設的な対話を実現しています。この双方向のやり取りが、サービスの継続的な進化とユーザーエンゲージメントの向上につながっています。

2.KIRIN公式note – ブランドストーリーの魅力的な発信

KIRINの公式noteは、135年以上の歴史を持つビール醸造の魅力を、ストーリー性豊かに伝えるメディアとして注目を集めています。商品開発の背景や製造工程における細部へのこだわりを、読者目線で分かりやすく発信しています。

特筆すべきは、専門的な醸造知識を一般読者にも理解しやすい言葉で解説する記事構成です。例えば、クラフトビールの製造工程では、使用するホップの品種による香りの違いや、温度管理が味わいに与える影響などを、図解や写真を効果的に活用して説明しています。

このように、企業文化や技術力を親しみやすい形で伝えることで、ブランドへの信頼感と共感を高めることに成功しています。読者との距離感を意識した情報発信が、KIRINのブランド価値向上に貢献しているのです。

3.ぺんてる シャープペン研究部 – 文房具愛好家のための深掘り情報発信

ぺんてるの公式noteアカウント「ぺんてる シャープペン研究部」は、同社のノック式シャープペンと合成樹脂を配合したシャープペン替芯(ポリマー芯)の発売60周年を記念して開設。シャープペンに関する多彩なコンテンツが提供されています。

シャープペンに関する深い知識やエピソードを共有することで、文房具愛好家や一般の読者にとって興味深い情報源となっています。また、製品開発の背景や技術的なこだわりを知ることで、ぺんてる製品への理解と信頼感が高まります。

読者からのコメントやフィードバックに積極的に応じ、コミュニティとの交流を大切にしています。これにより、ユーザーとの信頼関係を築き、ブランドロイヤルティの向上に寄与しているのです。

4.MedPeer Style – 専門性の高い情報発信による信頼獲得

MedPeer Styleは、医療従事者向けコミュニティサイトを運営するMedPeer社が手掛けるnoteメディアです。医療・健康情報の信頼性と分かりやすさを両立させた情報発信で、一般読者からの支持を集めています。

医療情報の発信では、専門的な正確性と一般読者への分かりやすさの両立が課題となります。MedPeer Styleは、専門家による監修体制を確立し、医学用語の解説に統一的な基準を設けることで、この課題を克服しています。

特に、専門用語の説明では、まず基本的な意味を示し、具体例を交えながら理解を深められる構成を採用。医療従事者向けサービスで培った知見を活かし、読者の不安や疑問に寄り添った情報提供を実現しています。

5.カルビー(Calbee) – 商品の背景にあるストーリーの訴求

カルビーは、noteオウンドメディアを通じて商品開発の背景にあるストーリーを丁寧に発信しています。特に人気商品「ポテトチップス」に関する記事では、開発者や製造現場の従業員の声を通じて、商品への想いやこだわりを伝えています。

原材料の調達から製品化までの各工程における品質管理の取り組みを、実際に携わる従業員の視点から紹介することで、読者に親近感と信頼感を醸成しています。

特筆すべきは、契約農家との関係性や産地との連携体制など、サプライチェーン全体を通じたストーリー展開です。原料となるジャガイモの栽培から、最終製品が消費者の手元に届くまでの過程を、関係者の声とともに丁寧に紹介しています。

このように、製品の背景にある人々の想いや取り組みを伝えることで、商品の価値をより深く理解してもらう効果が期待できます。

noteオウンドメディア運用の注意点とコツ

noteオウンドメディア運用では、以下の注意点を理解しておきましょう。

- 一部機能の利用にはnote proプランへの加入が必要

- noteでは広告の掲載ができないため収益化に制限あり

- デザインの細かい設定ができない

- noteのサービスが終了すると記事がなくなる可能性がある

これらを理解し、noteの強みを活かしながら長期的な戦略を構築することで、オウンドメディア運用を効果的に進めることができます。

一部機能の利用にはnote proプランへの加入が必要

noteのオウンドメディア運用では、より高度な機能を活用するためにnote proプランへの加入が必要となります。月額980円(税込)で、ブランディングやコンテンツマーケティングに欠かせない機能が利用可能になります。

| 機能名 | 概要 |

|---|---|

| マガジン機能 | 定期的な記事配信と読者管理が可能 |

| アクセス解析 | 詳細な読者データと閲覧傾向の把握 |

| カスタマイズ | ヘッダー画像やロゴの変更、デザイン調整 |

| 記事公開設定 | 会員限定コンテンツの作成と管理 |

特に、マガジン機能を活用することで、定期的な情報発信と読者とのエンゲージメント向上が期待できます。会員限定コンテンツの設定により、コアなファン層の育成も可能です。

アクセス解析機能では、記事ごとの読者層や閲覧パターンを把握できるため、コンテンツ戦略の最適化に役立ちます。ブランドページのカスタマイズ機能と組み合わせることで、企業のブランドイメージに沿った統一感のある情報発信が実現できます。

noteでは広告の掲載ができないため収益化に制限あり

noteプラットフォームの大きな特徴として、記事内やサイト内への広告掲載が原則として認められていません。これは、コンテンツの質を保ち、読者体験を重視する運営方針によるものです。

収益化の手段は、以下の3つに限定されています。

- 記事の有料販売(単品課金方式)

- マガジン形式での月額課金

- クリエイターサポート機能による読者からの支援

サイドバーやヘッダー、フッターなどの記事以外のスペースにも広告を設置することはできません。このため、他のブログプラットフォームと比較すると、収益化の選択肢は限定的といえます。

広告収入が見込めない分、有料コンテンツの価値設計や価格戦略が重要になります。読者に支持される質の高いコンテンツを継続的に提供し、有料会員を獲得・維持する施策を練る必要があるでしょう。

ただし、企業のオウンドメディアとしての活用では、直接的な収益化よりも、ブランド価値の向上や見込み顧客の育成といった長期的な視点での運用が求められます。

デザインの細かい設定ができない

デザインのカスタマイズに関して、noteには明確な制限があります。基本的なレイアウトや表示形式が固定されており、独自のデザインを実現することが困難な状況です。

| カスタマイズ項目 | 制限内容 |

|---|---|

| ヘッダー画像 | サイズと配置が固定 |

| フォント | システム指定のみ使用可 |

| カラー設定 | 限定的な選択のみ |

| レイアウト | テンプレート形式で固定 |

プロアカウントへのアップグレードでも、HTMLやCSSを直接編集することはできません。画像の配置やリンクの表示方法も、noteが用意した基本的なフォーマットに従う必要があります。

企業のブランドカラーや独自のデザインを完全に再現することは難しいため、noteの標準的なデザインの中で、いかにブランドイメージを表現するかが重要になってきます。

noteのサービスが終了すると記事がなくなる可能性がある

noteを活用したオウンドメディア運用では、プラットフォームの継続性を考慮する必要があります。もしnoteのサービスが終了した場合、これまで蓄積した記事コンテンツが失われる可能性が高いのです。

noteは、他のブログプラットフォームと比べると、コンテンツのエクスポート機能が限定的であり、別のシステムへの移行が困難な状況にあります。したがって、noteに全面的に依存したコンテンツ戦略は、長期的なリスクを伴うといえるでしょう。

オウンドメディア運営では、コンテンツの所有権と管理権限を自社で持つことが理想的です。noteを活用しつつも、並行して自社サイトやブログの整備を進め、コンテンツの二重管理体制を構築することをおすすめします。

まとめ

本記事では、noteを活用したオウンドメディア運営について解説しました。

最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- オウンドメディアでは独自のブランドストーリー構築が重要

- ファンコミュニティ育成のためにマガジン機能を活用する

- 社内ライターチームの育成が質の高いコンテンツ制作に繋がる

- SEO効果を高めるためのキーワード配置戦略を練る

- アクセス解析データを活用し、効果測定と改善を行う

noteのオウンドメディアは、SNSやECサイトとの連携によるクロスメディア展開も可能です。

KIRIN、ぺんてる、MedPeer、カルビーなどの成功事例を参考に、自社の強みを活かした運用を目指しましょう。

ただし、有料機能や広告制限、デザインのカスタマイズ性など、noteならではの注意点にも留意が必要です。

効果的なオウンドメディア運営は、ブランド価値向上とビジネス成果に直結します。

本記事を参考に、戦略的にnoteを活用し、独自のブランドストーリーを紡いでいきましょう。