すらすら書けないと悩む初心者ライターさんは少なくありません。Webライターが「書けない」と感じるおもな原因は、SEOライティングの知識不足や情報収集の不十分さ、文章構成力の欠如などにあります。

「書けない」と悩むライターは、以下のような悩みを抱えているケースが少なくありません。

- SEOの基本原則やキーワード選定の方法がわからない

- 読者ペルソナが明確でなく、記事の方向性が定まらない

- 文章表現力の低さやモチベーション維持の難しさに直面している

本記事では、Webライターが直面する「書けない」問題の原因と解決策を詳しく解説していきます。「書けない」と悩む初心者ライターは、ぜひ参考にしてください。

Webライターが書けない7つの原因

Webライターが「書けない」と感じるおもな理由は、以下のようなものがあります。

- SEOライティングの知識不足

- 情報収集・整理と下調べが不十分

- 文章構成力がない

- ターゲット読者を意識できていない

- 生産性の低さとタイムマネジメントの難しさ

- 文章表現力が低い

- モチベーションの維持が困難

これらの課題を一つ一つ克服することで、執筆スキルを向上させられます。 それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. SEOライティングの知識不足

SEOライティングの基本知識が不足していると、検索結果で上位表示を狙える記事は書けません。

多くの初心者ライターは、SEOの基礎用語や実践的なテクニックを十分に理解してない状態で執筆を始めてしまいます。

そこで、検索エンジン最適化に必要な要素について、以下の基礎知識を押さえる必要があります。

- 検索意図の4分類の理解

- キーワードの種類(メイン・サブ・関連)の適切な配置

- メタディスクリプションやタイトルタグの設定

- 検索順位に影響を与える構成と内容

検索意図の4分類は、Knowクエリ、Doクエリ、Goクエリ、Buyクエリです。それぞれの種類によって、読者の検索意図やその後の行動が違うため、どの分類のキーワードか知ったうえで記事を書く必要があります。

また、書けないライターの特徴として、上位表示されているサイトの分析方法や、競合調査の具体的な手法を理解していないケースが目立ちます。

これらの知識不足は、記事の検索順位に直接影響を与えるため、優先的に学習する必要があるでしょう。

2. 情報収集・整理と下調べが不十分

情報収集と下調べが不十分なまま執筆を始めると、記事の信頼性が低下し、読者に価値ある情報を届けられません。

特に初心者ライターの場合、以下のような課題を抱えていることが多いようです。

- 参考文献が1~2サイトのみで、多角的な視点が不足している

- データの出典が不明確、または信頼性の低いソースに依存している

- 収集した情報の保存方法が統一されておらず、必要な時に見つけられない

- 業界用語や専門知識の裏付けが不足している

効果的な情報収集には、政府統計や業界団体の公式データ、専門家の見解など、信頼性の高い情報源を優先的に活用することが重要です。

収集した情報は、エクセルやノートアプリなどで体系的に整理し、いつでも参照できる状態に保っておくことをお勧めします。

テーマごとにフォルダを分け、URLや参照日時も併せて記録しておくと、後々の執筆がスムーズになるでしょう。

3. 文章構成力がない

文章構成力の欠如は、記事の質を大きく低下させる深刻な課題です。

全体の流れを俯瞰できないため、個々の情報をただ並べただけの分かりにくい文章になってしまいます。

記事構成におけるおもな問題点は以下の3つです。

- 導入から結論までの一貫したストーリー展開ができず、単なる情報の羅列で終わってしまう

- 段落同士の論理的なつながりが不自然で、読者が文脈を理解しづらい

- 見出しの階層構造が不明確で、情報の重要度が読者に伝わらない

特に初心者の場合、書きたい内容を思いつくままに書き連ねてしまい、記事全体を通した一貫性が失われがちです。読者目線に立って、情報の優先順位を整理し、論理的な展開を意識しましょう。

また、段落と段落のつながりが不自然だと、読者は文脈を追うことができず、記事の意図を正確に理解できません。各段落の役割を明確にし、自然な流れを作ることが重要です。

4. ターゲット読者を意識できていない

記事を書く際に最も重要なのは、読者のニーズを的確に把握することです。

ターゲット読者の属性や課題が明確でないまま執筆を始めると、読者の期待に応える記事を作成できません。

読者層の知識レベルを考慮しないと、専門用語の多用や逆に初歩的すぎる説明により、読者の離脱を招く原因となります。読者にとって必要な情報を、適切な難易度で提供することが重要です。

読者目線の記事作成のためには、以下のような点に注意を払いましょう。

- 読者の年齢層や職業、関心事などのペルソナ設定を明確にする

- 読者が抱える具体的な課題や悩みを特定する

- 読者の知識レベルに合わせた説明方法を選択する

- 実践的で具体的な解決策を提示する

記事の目的は読者の課題解決を支援することです。一般論や抽象的な説明に終始せず、読者が実際に行動に移せる具体的なアドバイスを提供することを心がけましょう。

magicssは分析・記事構成〜文章生成までお任せ

Webライターの大きな課題である「書けない」という悩みは、magicssの機能を活用すれば効率的に解決できます。

magicssには、記事作成プロセスを包括的にサポートする優れた機能がついているからです。

おもなサポート機能は以下の3つです。

| 機能 | 活用ポイント |

|---|---|

| 記事分析 | 上位表示記事の構成や表現を自動で分析 検索意図やペルソナを分析・作成し、効果的な記事構造を把握 |

| 構成支援 | 読者視点で情報整理し、最適な構成を作成 |

| 文章生成 | 記事の下書きを自動生成し、オリジナルの視点を加えて完成 |

記事分析機能では、競合記事の見出し構成やキーワードの使い方を把握したうえで、読者が求める情報の傾向を素早く分析します。その情報をベースに検索意図やペルソナもレポート作成も可能です。

構成支援機能では、収集した情報を読者目線で整理し、論理的で分かりやすい構成案を作成。それをたたき台として、編集も可能です。

さらに文章生成機能を使えば、基本となる下書きを自動で作成できます。この下書きに、あなたならではの経験や知見を加えることで、オリジナリティのある記事に仕上げていきましょう。

今なら無料で1記事生成できるので、以下のリンク先から登録してください。

5. 生産性の低さとタイムマネジメントの難しさ

Webライターの多くが直面する課題の一つが、作業効率の低さと時間管理の難しさです。

特に初心者は、1記事あたりの執筆時間を適切に見積もれず、締め切り直前に追い込まれがちです。

生産性が低下するおもな要因は、以下の3点に集約されます。

- SNSやメールなど外部からの頻繁な中断により、集中力が途切れる

- 作業時間の見積もりが甘く、締め切りまでの時間配分が適切でない

- 疲労やストレスによる体調不良で、執筆効率が著しく低下する

集中力を高める手法としてポモドーロテクニックが注目されています。このテクニックは、25分集中して5分間休憩を4回繰り返したのち、30分の長い休憩を取るといったものです。

短時間のセッションで作業に集中して生産性を高めつつ、適度に休憩を入れ集中力とモチベーションを維持します。

また、執筆環境の整備も生産性向上の鍵となります。デスク周りの整理整頓や、適切な室温・照明の調整など、快適な作業空間を確保することで、効率を上げましょう。

6.文章表現力が低い

文章表現力の低さは、Webライターの執筆作業を大きく妨げる要因の一つです。

主語と述語の関係が不明確だったり、修飾語の位置が適切でなかったりすると、読者は文章の意図を正確に理解できません。

文章表現におけるおもな課題は以下の3点です。

- 主述関係が不明確で、何が何をしているのか分かりにくい(文のねじれ)

- 助詞の使い方や句読点の位置が不適切で、文章のリズムが悪い

- 同じ言い回しや表現を何度も繰り返し使用してしまう(語尾の連続)

特に初心者の場合「〜について」「〜に関して」「ということ」「することができる」といった冗長な表現を多用しがちです。また、一文が長くなりすぎると、読者は内容を理解するのに苦労します。

文章表現力を向上させるには、基本的な文法規則を学び直すことが有効です。新聞や書籍など、プロの文章に触れる機会を増やすのも効果的な方法でしょう。

さらに、書いた文章を音読して不自然な箇所をチェックしたり、推敲の時間を十分に設けたりすることで、表現力は着実に向上していきます。

7. モチベーションの維持が困難

Webライターにとって、モチベーションの維持は大きな課題です。

特に初心者の場合、安定した収入を得られない状況が続くと、執筆への意欲が著しく低下してしまいます。

モチベーション低下のおもな原因として以下のようなものがあります。

- 案件単価の低さと収入の不安定さ

- 納品後の具体的なフィードバック不足

- ディレクターからの辛辣なフィードバック

- 自身の成長や成果が見えにくい環境

- 孤独な作業による精神的な疲労

- 体系的なスキルアップ機会の不足

在宅での執筆作業は、他のライターとの交流機会が限られ、時として孤独を感じやすい環境です。また、クライアントからの具体的なフィードバックが少ないため、自身の執筆スキルの向上を実感しづらい状況に直面します。

モチベーション維持のコツ

モチベーション維持のコツとして以下のようなものがあります。

- ライターコミュニティに参加する

- オンライン勉強会へ参加する

- 記録を取る

- 適度な休息をとる

ライターコミュニティへの参加やオンライン勉強会へ定期的に出席して、刺激をもらうとモチベーションアップに効果的です。他のライターとの交流で、情報交換でき、新たな学びや刺激を得ましょう。

さらに、自身の執筆活動を可視化し、月間の執筆本数や収入の推移をグラフ化するなどもおすすめです。具体的な成果指標を設定することで、成長を実感しやすくなるでしょう。

ただ睡眠不足だとモチベーション維持は困難です。適度な休息を取り、体調を整えたうえで取り組むようにしましょう。

Webライターが書けないときの対処法

Webライターが「書けない」と感じた時の対処法として、以下の方法を実践すると効果的です。

- SEOの基本を理解する

- 読者を明確にした記事設計を学ぶ

- ライターや先輩ディレクターからフィードバックを得る

- 継続的な学習と実践を繰り返すスキルアップする

- AIツールを使用する

これらの方法を活用すれば、記事作成の効率が向上し、質の高いコンテンツを作成できるようになります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

SEOの基本原則を理解する

Webライターにとって、SEOの基本を理解することは記事作成の土台となります。

特に、GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・信頼性・信用性)に基づいた記事作成は、読者とサイトの双方に価値を提供する重要な要素です。

| SEOの重要ポイント | 具体的な対応策 |

|---|---|

| キーワード選定 | 検索意図を分析する コンバージョンや集客に結びつくキーワードを選定する 主要・関連キーワードを適切に配置する |

| 記事構成 | ユーザーの悩みを解決する論理的な構成を設計する 読みやすい文章を書く |

| 品質 | オリジナルコンテンツを作成する 信頼できる情報源から引用する |

キーワードの配置は、不自然な詰め込みを避け、文脈に沿って自然な形で組み込みましょう。読者が求める情報を的確に提供しながら、検索エンジンにも評価される記事を目指します。

また、見出しの階層構造や内部リンク、外部リンクの活用も、SEO対策の重要な要素となります。これらの基本原則を押さえることで、読者にとって価値のある記事を作成できるようになるでしょう。

読者ペルソナを明確にした記事設計を学ぶ

記事を効果的に書くためには、想定読者を具体的にイメージすることが不可欠です。

読者ペルソナを明確にすれば、記事の方向性が定まり、適切な表現方法が見えてきます。

ペルソナ設定では、以下の要素を具体的にシートにまとめることから始めましょう。

| 設定 | 詳しい内容 |

|---|---|

| 基本属性 | 年齢、性別、職業、家族構成 |

| 抱える課題や悩み | 具体的な困りごと |

| 知識レベル | 業界用語の理解度 関連情報の習熟度 |

| 普段の情報収集方法 | よく見るメディア SNSの利用傾向 |

| 行動パターン | 商品選びの基準 意思決定のプロセス |

このペルソナ設定に基づき、見出し構成や専門用語の使用レベルを調整していきます。例えば、業界未経験者向けの記事であれば、専門用語には必ず平易な説明を添え、具体例を多用するなどの工夫が必要です。

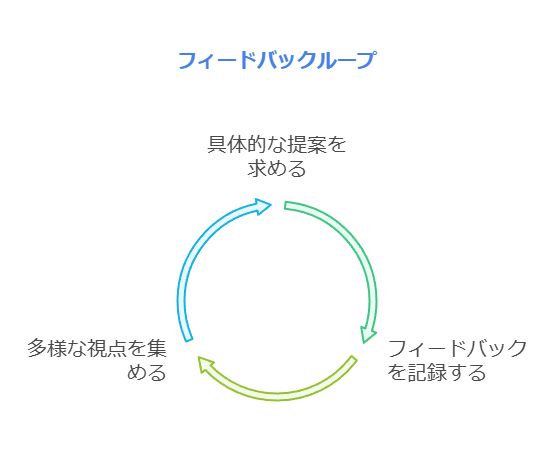

先輩ライターやディレクターからフィードバックを得る

経験豊富なライターやディレクターからの適切なフィードバックをうけることは、執筆スキル向上の近道です。

特に初心者のうちは、自分では気づけない改善点を的確に指摘してもらえる機会として、積極的に活用すべきでしょう。

以下に、効果的なフィードバックを得るためのポイントをまとめました。

- 記事の構成や表現について、具体的な改善案を求める

- フィードバックの内容を記録し、次回の執筆時に参照できるようにする

- 複数の先輩ライターから意見を聞き、多角的な視点を得る

フィードバックを受ける際は、単に指摘を受けるだけでなく、なぜその改善が必要なのかという理由まで理解するよう努力します。理由を把握することで、次回からは自分で気づけるようになるためです。

また、オンラインコミュニティや勉強会に参加することで、同じ悩みを持つライター仲間との交流も深められます。他のライターの経験談や成功事例から学べる点も多いはずです。

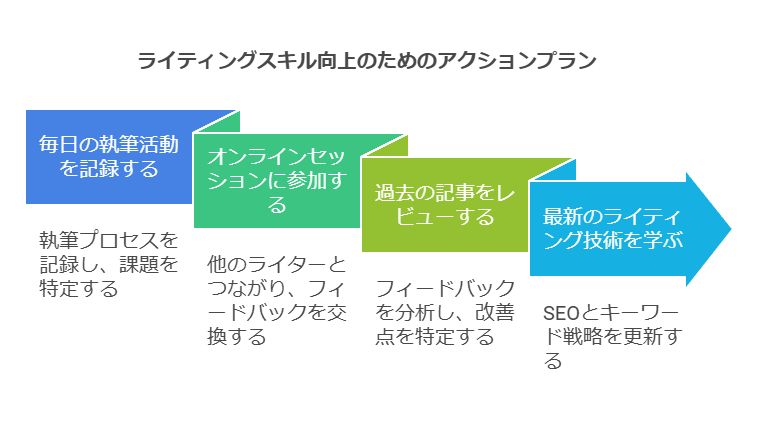

継続的な学習と実践を繰り返しスキルアップする

執筆力向上には、日々の学習と実践の積み重ねが不可欠です。具体的な目標設定と振り返りを通じて、着実にスキルアップを図っていきましょう。

効果的なスキルアップを実現するために、以下のような具体的なアクションプランを実践してみましょう。

- 毎日の執筆活動を日報形式で記録し、見出し作成や構成、文章表現など各工程での課題を明確化する

- 週1回以上のオンライン勉強会やZoomミーティングに参加し、他のライターと情報交換や相互フィードバックを実施する

- 月1回は過去の記事を見直し、クライアントからのフィードバックを基に改善点を分析する

- SEO対策やキーワード選定など、最新のWeb記事作成技術に関する情報をキャッチアップする

特に重要なのは、自身の執筆プロセスを客観的に分析することです。記事の構成力や表現力といった具体的なスキルを個別に評価し、弱点を重点的に改善していく姿勢が求められます。

また、他のライターとの交流を通じて新しい視点や手法を学ぶことで、より効率的なスキルアップをしていきましょう。

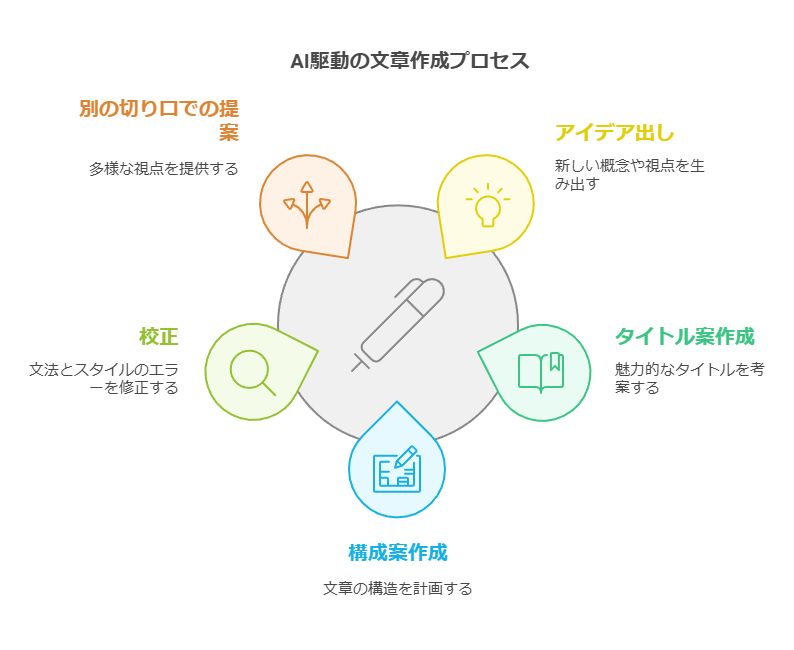

AIツールを使用する

AIツールの活用は、Webライターの創造性を大きく広げる可能性を秘めています。

特に記事が書けない状況では、アイデア出しから文章のブラッシュアップまで、効果的な支援ツールとなるでしょう。

例えば、文章作成に関して以下のような場面で活用できます。

- アイデア出し

- タイトル案作成

- 構成案作成

- 作成した文章の校正

- 別の切り口での提案

キーワードや主要な論点を入力し、記事の構成案や切り口のアイデアを得たり、既存の文章をAIに分析させ、改善点を提案してもらったりなど、たたき台や改善案をAIに提案してもらうと効率が大幅にアップします。

ただし、AIツールはあくまでも補助的な存在です。生成された文章をそのまま使用するのではなく、事実確認や独自の視点を加えていきましょう。

AIツールを活用した執筆テクニック

AIツールを活用した執筆テクニックを習得することで、効率かつ高品質な記事作成が可能になります。以下のポイントを押さえて活用を進めましょう。

- ChatGPTで記事のアイデア出しと構成作成

- AIを活用した記事の流れと展開の設計

- AIで生成した文章を参考にしたオリジナリティの追求

- 逆算的思考法とAIツールでの執筆時間短縮

- AI文章による補正と推敲で品質向上

AIツールは、記事の構成案やアイデア出し、リサーチ支援、修正・推敲まで幅広く活用できます。それぞれのテクニックを詳しく見ていきましょう。

ChatGPTで記事のアイデア出しと構成作成

ChatGPTは記事のアイデア出しと構成作成において、強力な支援ツールとなります。

プロンプトの基本を理解したうえで、適切な指示を出し、質の高い構成案を生成させましょう。

| プロンプトの要素 | 具体的な指示内容 |

|---|---|

| 対象読者 | 想定する読者層や知識レベルを明確に指定 |

| 記事の目的 | 解決したい課題や伝えたいメッセージを具体的に提示 |

| 記事の形式 | How to型、 比較型など、 記事の形式を指定 |

記事テーマをChatGPTに入力する際は、できるだけ具体的な条件を設定します。たとえば「30代主婦向けの節約術について、実践的なHow to記事を作成したい」といった形です。

ChatGPTが出力した構成案は、そのまま使用するのではなく、自身の経験や知見を加えて編集します。読者にとって本当に価値のある情報を厳選し、独自の視点を盛り込めば、オリジナリティのある記事構成に仕上げられるでしょう。

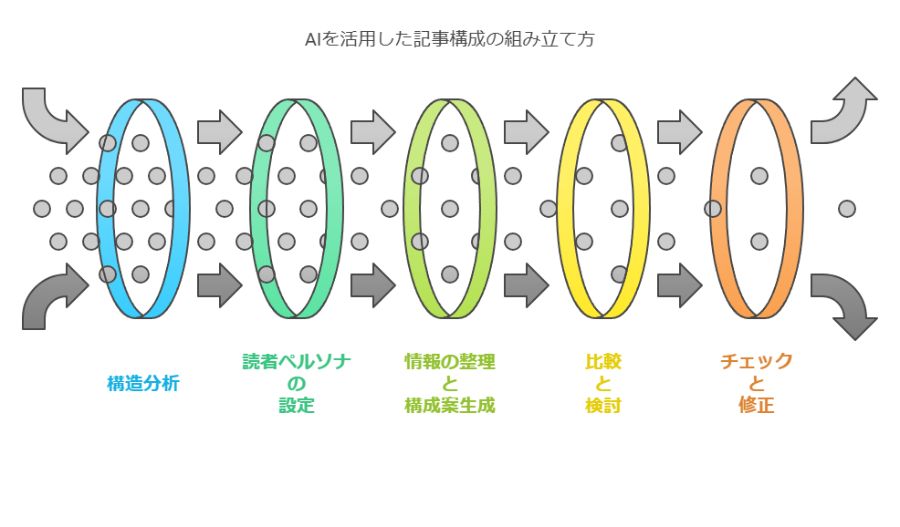

AIを活用した記事の流れと展開の設計

AIを活用して記事の構成を設計する際は、まずChatGPTに類似テーマの記事構造を分析させることから始めましょう。AIの分析結果を基に、読者の関心や疑問に沿った展開パターンを複数生成できます。

以下のステップで、効果的な記事構成を組み立てましょう。

- 目的のキーワードで既存記事を検索し、AIに構造分析を依頼

- 読者のペルソナを設定し、想定される疑問点をリストアップ

- 重要度に応じて情報を整理し、3〜4パターンの構成案を生成

- 各構成案の長所・短所をAIと対話しながら比較検討

- 選んだ構成案の抜け漏れをチェックし、必要に応じて修正

特に重要なのは、AIが提案する構成案を鵜呑みにせず、実際の読者目線で情報の順序や重要度を見直すことです。

人間の経験や直感を活かしながら、AIの分析結果を取捨選択していきましょう。

最後に、完成した構成案をAIに再度チェックさせ、論理的な飛躍や説明不足を発見させます。これだけの工程を経ることで、読者の興味を維持しながら自然に結論へ導く、説得力のある記事構成が実現できるのです。

AIで生成した文章を参考にしたオリジナリティの追求

AIツールで生成した文章は、あくまでも執筆の出発点として活用していきます。

AIが提示した情報や構成を土台に、ライター自身の経験や知見を組み合わせることで、独自性のある記事に仕上げていきましょう。

AIの出力内容は必ず事実確認を行い、信頼できる情報源や具体的なデータに基づいて内容を補強します。特に専門分野の記事では、業界特有の最新動向や実務的な観点を加えることで、説得力が増します。

AIの特性を活かしながら人間らしい魅力ある文章を書くためのポイントは以下のとおりです。

- 自身の体験談や具体例を積極的に盛り込む

- 業界特有の専門知識や最新トレンドを反映させる

- 読者層に合わせた親しみやすい表現に書き換える

- データや引用を適切に配置し、信頼性を高める

AIの文章は論理的で網羅的な特徴がありますが、時として無機質な印象を与えることがあります。感情や共感を呼ぶ表現を適度に取り入れ、読者の心に響く文章へと昇華させていきましょう。

逆算的思考法とAIツールで執筆時間を短縮

記事制作の効率を劇的に高めるには、逆算的な思考法とAIツールの組み合わせが効果的です。

まずは完成までの工程を明確に分解し、時間配分を最適化することから始めましょう。

以下が記事制作の主要ステップと、各段階で活用できるAIツールの組み合わせです。

| 制作工程 | 目標時間 | 活用ツール |

|---|---|---|

| リサーチ | 15分 | ラッコキーワード Felo Genspark Perplexity |

| 構成作成 | 10分 | ChatGPT AI Writer |

| 下書き | 20分 | Claude ChatGPT Catchy |

| 推敲・校正 | 15分 | Notion AI ChatGPT |

AIツールを活用する際は、出力された内容をそのまま使うのではなく、必ず人間視点での価値を付加することが重要です。例えば、ChatGPTで得た情報を自身の経験や専門知識と組み合わせたり、読者目線での具体例を追加したりします。

この手法を実践すれば、質を維持しながら従来の執筆時間を半分程度まで短縮できるでしょう。時間短縮分を推敲や校正に充てることで、より質の高い記事作成が可能になります。

AIによる文章校正と推敲で品質向上

AIを活用した文章校正は、人間の目では気付きにくい細かな誤りを効率的に発見できるメリットがあります。

文法的な誤りや不自然な表現を自動でチェックし、より読みやすい文章へと改善できます。

| 校正ポイント | AIツールのおもな機能 |

|---|---|

| 文法チェック | 助詞の使い方や句読点の位置を確認 |

| 表現の統一 | 同じ意味の言葉の揺れを検出 |

| 読みやすさ | 一文の長さや難解な表現をスコア化 |

複数のAI校正ツールを併用することで、より多角的な視点から文章を改善できます。例えば、文法チェックツールで基本的な誤りを修正した後、読みやすさ分析ツールで文章の流れを最適化するといったアプローチが効果的です。

ただし、AIの指摘をそのまま受け入れるのではなく、文脈や意図に沿って適切に判断することが重要です。人間の感性とAIの分析力を組み合わせることで、より質の高い文章を作成していきましょう。

まとめ:AIツールを活用して「書けない」を卒業しよう

本記事では、Webライターが直面する7つの主要な課題と、それらを克服するための具体的な方法について解説しました。

最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- Webライターが直面するおもな課題には、SEOライティングの知識不足、情報収集・整理の不十分さ、文章構成力の欠如などがある

- SEOの基本原則の理解、読者ペルソナを意識した記事設計、先輩ライターからのフィードバック、継続的な学習などの実践が重要

- ChatGPTなどのAIツールを活用することで、記事のアイデア出しや構成作成、文章校正などを効率化できる

- AIツールはあくまで補助的な存在として活用し、人間の経験や知見と組み合わせることが肝要

- 読者目線を常に意識し、価値ある情報を提供し続けることがWebライターに求められる

Webライターとして成長するためには、自身の課題を正しく認識し、適切な解決策を実行に移すことが不可欠です。

AIツールを賢く活用しつつ、継続的なスキルアップに努めることで、読者に愛される魅力的な記事を生み出していきましょう。